教えて!会長!! Vol.93/接着カンチレバー装置とは

Q 2024年度診療報酬改定で新設された「接着カンチレバー装置」とは。

A 新たに保険収載された「接着カンチレバー装置」は、保険では、M017ポンティックの算定留意事項通知(6)のイの(ト)に「隣接歯などの状況からやむをえず、支台歯1歯およびポンティック1歯による接着カンチレバー装置を製作する場合は、切歯(上顎中切歯を除く)の1歯欠損症例において、支台歯を生活歯に求める場合に限り認められる」と記載されました。なお、24年4月26日付け厚生労働省保険局医療課の事務連絡「疑義解釈の送付について(その3)」の中で、「接着カンチレバー装置」は「ブリッジに該当する」と明記されました。この事務連絡前の同年4月1日に公益社団法人日本補綴歯科学会(以下、補綴学会)が通知した「接着カンチレバー装置の基本的な考え方」では、「いわゆる『ブリッジ』と近似した装置であるが、(中略)ブリッジとは異なる装置として定義する」と示されています。したがって、学術名称と保険用語が異なっていることになり、患者さんに説明する際などには注意が必要です。

また、同年4月12日の事務連絡「疑義解釈の送付について(その2)」では、「接着カンチレバー装置とは、次の要件を全て満たす補綴装置」とされています。前記と重複する点もありますが、次のように明記しています。

- 支台装置が接着冠であること

②支台歯及びポンティックがそれぞれ1歯ずつの2ユニット型の接着ブリッジであること

③上顎中切歯を除く切歯の1歯欠損症例において,隣在歯等の状況からやむをえず製作するものであること

なお、「接着カンチレバー装置」の製作にあたっては、公益社団法人日本補綴歯科学会の「接着カンチレバー装置の基本的な考え方」を参考とすること

Q 補綴学会の「接着カンチレバー装置の基本的な考え方」とは。

A 補綴学会ホームページの「雑誌刊行物」→「診療ガイドライン」→「1.おしらせ」の中に「接着カンチレバー装置の基本的な考え方」の記載があります。適応症例がありましたら、確認することをお勧めします。以下に、抜粋して紹介します。

・適応症 保険診療における「接着カンチレバー装置」を適用できる症例は、上顎中切歯を除く切歯1歯欠損で支台歯となる隣在歯が健全な症例である。すなわち、装置の欠損部位(ポンティックとなる歯)は上顎側切歯と下顎切歯の計6歯のうちの1歯である。装置の数に制限は設けないが、2歯連続の欠損は本装置の適応症としない。このため、上顎2装置、下顎2装置が一口腔内における最大装置数となる。また、支台歯が歯周疾患に罹患していない症例であること、あるいは支台歯が歯周疾患に罹患している場合であって、歯周基本治療等が終了し、歯周組織検査により動揺および歯周組織の状態等から支台歯としての機能を十分維持しうるとの判断がなされた症例を適応症とする。

・禁忌症 従来の接着ブリッジでは、動揺が顕著である支台歯は、接着界面に剥離応力や回転応力が加わりやすくなるため、禁忌症例とされていた。しかしながら、接着カンチレバー装置では、ポンティックと支台装置が支台歯と共に動くため剥離応力や回転応力が加わりにくく、Ⅰ度程度の動揺度であれば許容しうる。ただし、咬耗が顕著である歯列、咬合が緊密である歯列、ブラキシズムを有する症例では予後不良と思われるため、他の補綴装置を検討するのが望ましい。齲蝕罹患傾向の高い患者は 装着後も口腔内に露出した歯面から齲蝕が発生する可能性があり、避けた方が良い。

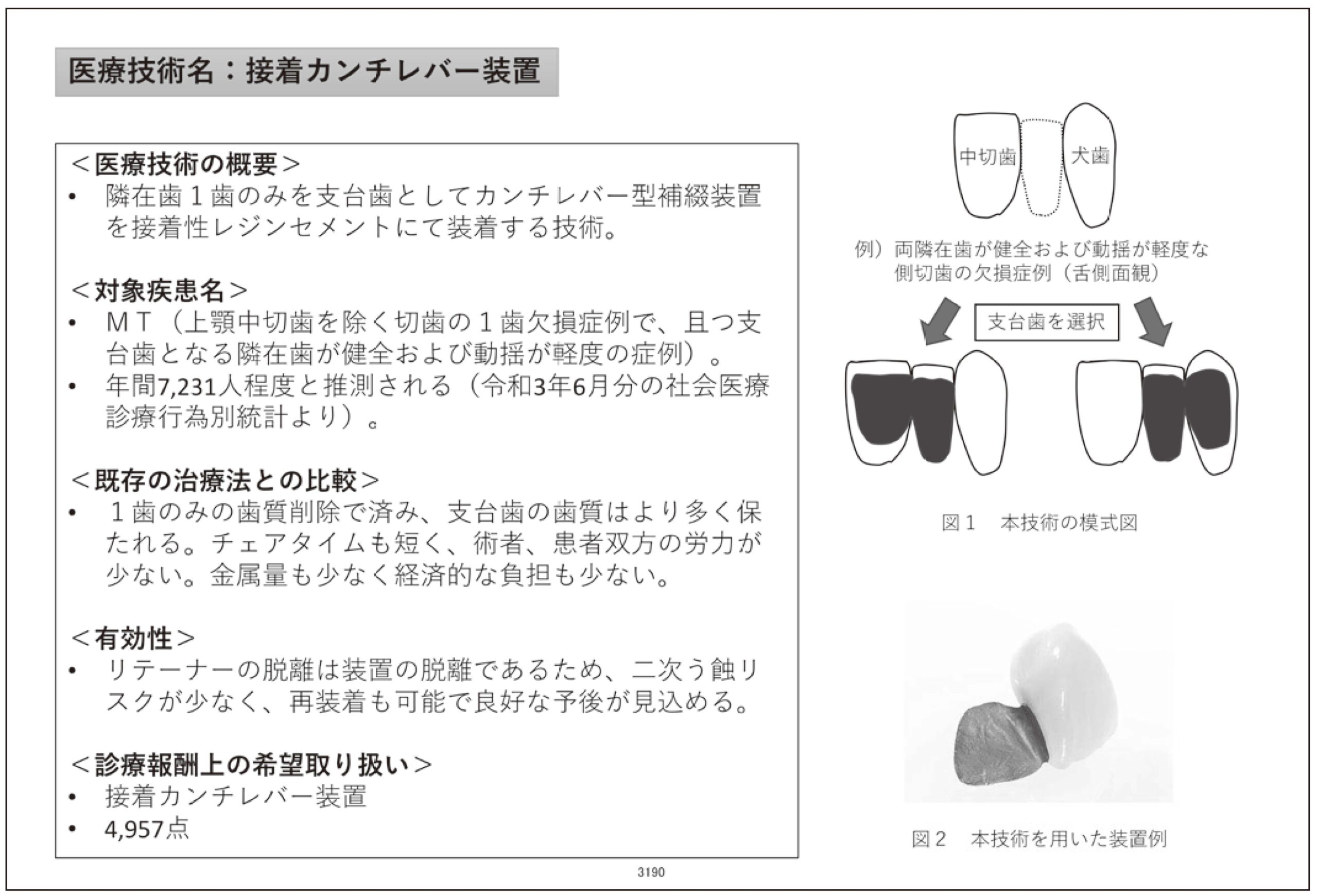

・設計の基本原則と留意事項(図)保険診療における接着カンチレバー装置は支台装置1個とポホンティックからなる2ユニットとする。形成はエナメル質の範囲内を原則とする。形成デザインとしては、 ①可能な限り被着面積を大きくする、②歯質削除量は最小限とし、できるだけエナメル質の被着面とする、③歯肉側フィニッシュラインは歯周組織に悪影響を及ぼさないよう歯肉縁から1㎜程度離す、④切縁側のフィニッシュラインは支台歯の透明感を損なわないよう切縁から1㎜程度離す―などが原則であり、これらは接着ブリッジにおける形成デザインと共通する。

・使用材料 金属材料としては歯科鋳造用12%金銀パラジウム合金を用いる。ポンティックの前装材料としては健康保険適用の間接修復用コンポジットレジンを用いる。

・咬合調整 四接着カンチレバー装置は、咬合に配慮する必要がある。ポンティック部に過大な応力が加わると、支台歯への荷重負担は必然的にブリッジタイプ以上に大きくなる。本装置を咬合に関与させる場合、支台歯の負担が過重とならないよう、下記のような調整を行う。

①ポンティック部に早期接触がないように調整し、安定した咬合接触を与える。ただし無咬合とはしない

②ポンティック部の咬合接触は1点とする

③ポンティック部には偏心運動時の滑走部位をつくらない

④支台歯では、歯質とメタルフレームの双方に咬合接触を与える

以上ですが、抜歯後であれば欠損粘膜の治癒期間や審美性回復を目的とした暫間補綴についての記載がないことが残念です。さらに、レジン歯などを使用した暫間補綴が保険で評価されていないことが問題であることを付記しておきます。

東京歯科保険医協会

会長 坪田 有史

※「東京歯科保険医新聞」2025年4月号掲載