1、複数の重大ミスを確認

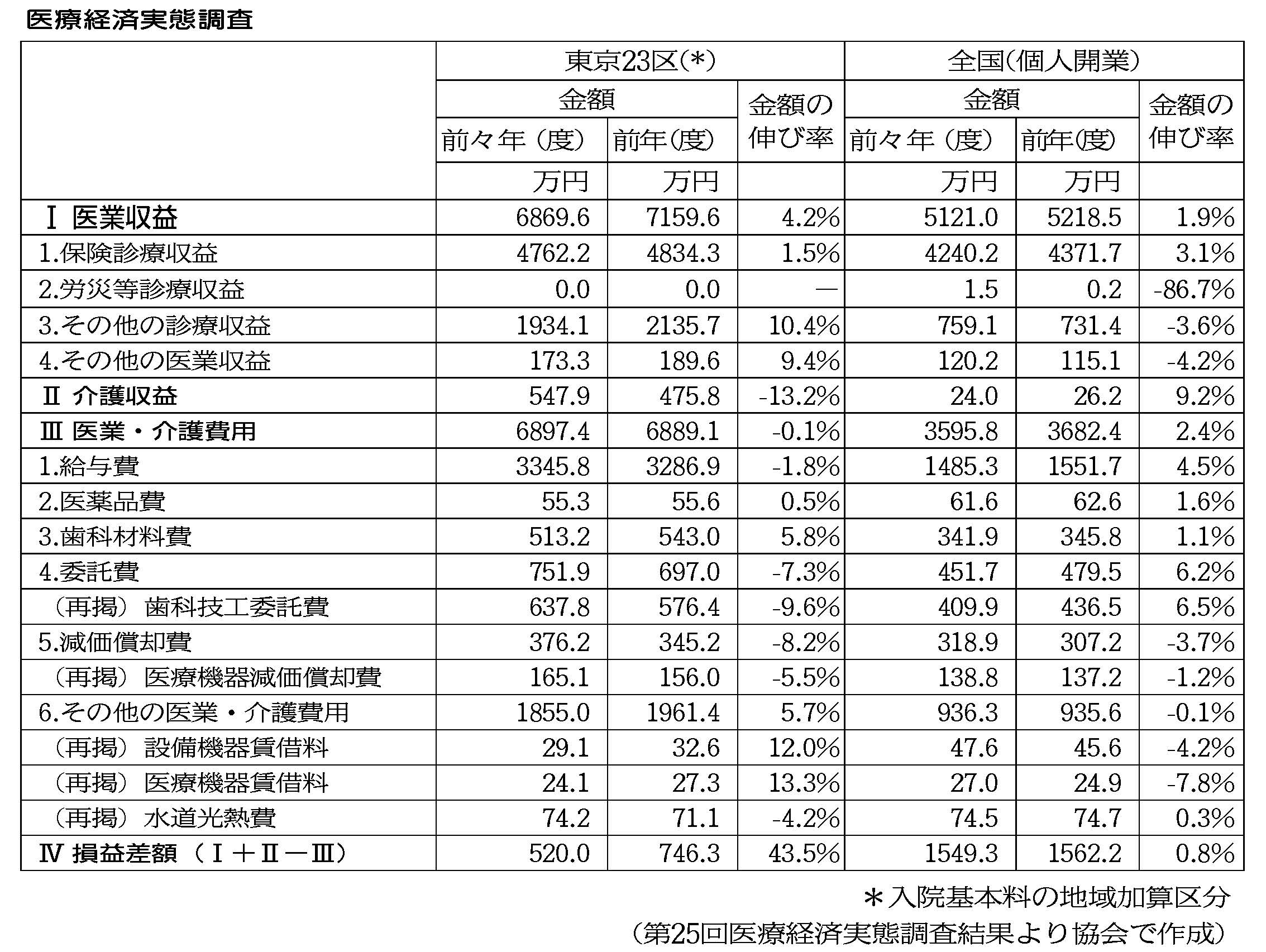

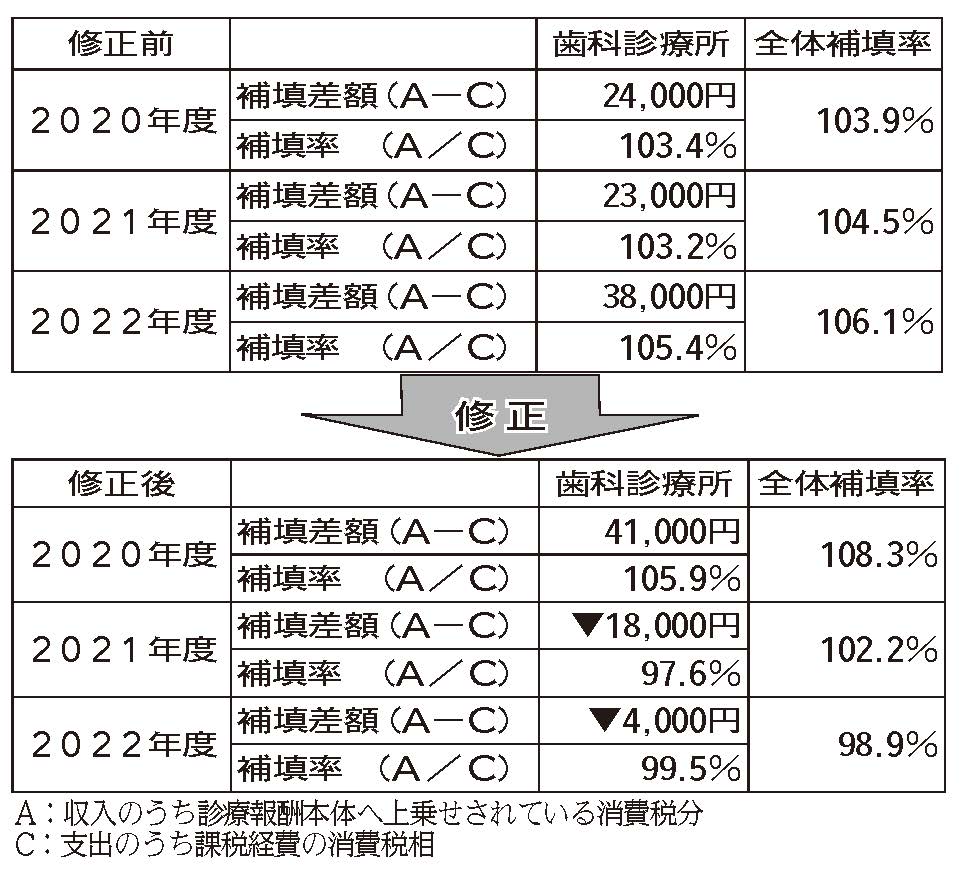

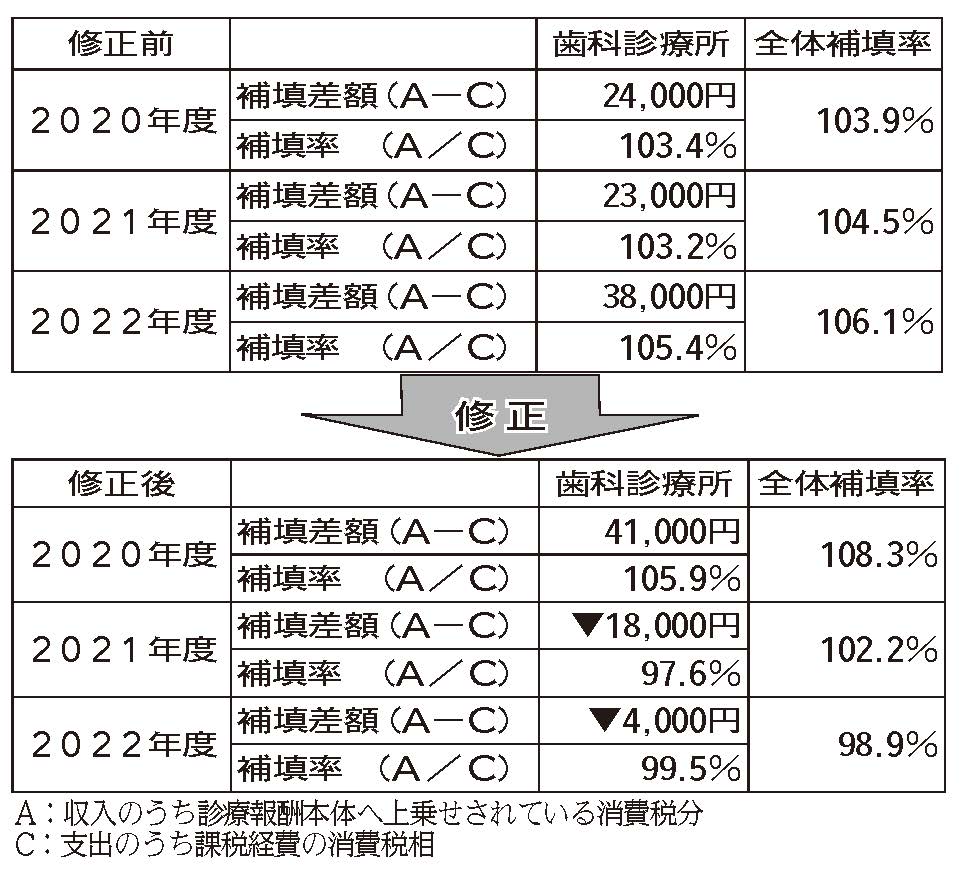

厚生労働省は10月8日の中央社会保険医療協議会(中医協)総会で、2020~22年度分の「消費税負担の補てん状況」について、過去の公表データに誤りがあったとして、正しいデータが公表された。支出計算で水道光熱費を除外していたほか、公費単独レセプト(生活保護法など)を収入計算分に計上していなかったなど、複数の重大なミスが確認された。

◆過去データを修正

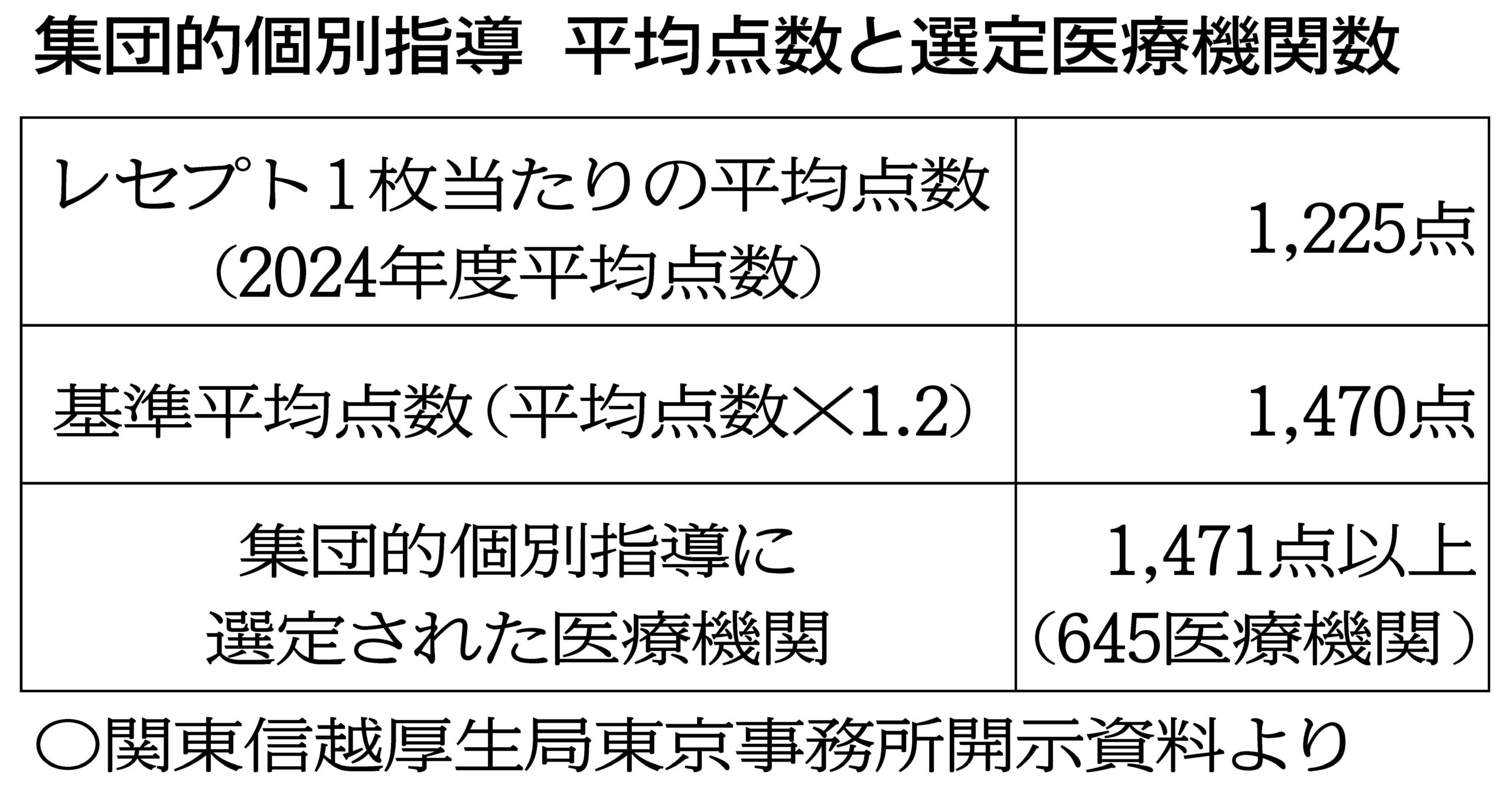

修正後のデータによると、歯科診療所の補填率は20年度105.9%、21年度97.6%、22年度99.5%とし、21年度に大きく低下し、100%を下回る年が続いた。

全体の補填率は同期間に108.3%→102.2%→98.9%と推移しており、歯科の補填率は、相対的に低い水準にあることが分かる(表)。

厚労省は「複層的なチェック体制を構築し、ヒューマンエラーの出にくい集計方法を検討する」とし、再発防止策を進める方針だ。

その一方で、補填不足が明らかになった歯科は、以前から治療材料や技工委託費など課税経費の比率が高く、消費税負担の影響を受けやすい。保険診療は、保険利用者側の消費税は非課税だが、医療機関側は医薬品や医療機器などを仕入れる際に消費税を支払っている。このため、消費税負担への補填分を診療報酬の一部に上乗せする方式をとってきた。

こうした経費構造が診療報酬への上乗せ方式(補填方式)に十分反映されておらず、実態との乖離を生じさせているとみられる。

◆ゼロ税率導入議論も

医療への消費税課税をめぐっては、従来から「控除対象外消費税問題」が指摘されてきた。医療機関が仕入れ時に負担する消費税を控除できないため、診療報酬で補填する仕組みが続いている。

しかし、今回の修正で補填率の乖離が明確になり、「診療報酬で補填する従来の方法は限界にきている」と指摘する声も出ている。

2007年に神奈川県保険医協会(田辺由紀夫会長)の呼びかけで発足した市民団体「医療費の窓口負担『ゼロの会』」(ゼロの会)などは、医療を非課税ではなく「ゼロ税率」扱いとし、仕入れ税額控除を認める制度改正を求めており、ゼロ税率が実現すれば、医療機関は仕入れ時の消費税分の還付を受けられ、補填問題は解消されるとしている。

一方、福岡資麿厚生労働大臣(当時)は10月17日の記者会見で、ゼロ税率について「社会政策的な配慮に基づき非課税とされているその他のサービスへの影響や、消費税還付による国の財政状況への影響といった課題があると考えている」と述べるにとどめた。

厚労省は2026年度診療報酬改定に向け、物価や賃金の上昇への対応、医療機関経営の安定を基本方針に掲げている。

中医協では今後、補填率の実態とあわせ、歯科を含む診療報酬上乗せ方式の妥当性を検証していく見通しである。補填不足については、早急な改善が必要だ。

2、在宅医療 歯科の役割明記

10月1日に開催された中医協総会では、「在宅医療その2」として、訪問診療・往診や訪問看護の提供体制、評価のあり方などを議論した。

厚労省が行った2024年度診療報酬改定結果の検証調査では、在宅医療に加え「在宅歯科医療」も対象とし、歯科訪問診療の頻度、体制、連携状況などを調査対象としている。

資料では、歯科に特化した記載は限定的ではあるものの、在宅医療の担い手として歯科を含め、「在宅歯科医療」を独立調査対象とした点が重要だと考えられ、今後、嚥下・栄養・看取りを中心に歯科の参画拡大と評価見直しが焦点となるものと推察される。

なお、厚労省は、在宅医療を支える人材の確保、地域格差の是正、24時間体制維持の負担軽減といった課題も残っているとし、次期診療報酬改定に向け、在宅医療の質向上と持続可能な体制づくりを議論していく方針を示した。