医療経済学の専門家で東京大学大学院特任教授の田倉智之氏による連載の2回目。今回のテーマは「医療価値評価は必要か、論じるのは難しいのか」。

やや僭越であるものの、読者である医療関係者の多くは、「医療価値」について深く考える機会は、さほど多くないと拝察する。一方で、医療システムの課題にまつわるニュースを見聞きする時に、その解決策の一つとして、医療価値が語られているのに気が付く場合もあるはずである。つまり、医療制度の綻びや不条理、または医療経営の本質や不満の議論などにおいて、医療価値は述べられることが多い傾向にある。例えば、診療報酬の水準に関わるステークホルダー間の討論は、医療価値に対する相互の認識の差異が背景にあり、それが顕在化したケースとも考えられる。特に最近、高額な医薬品などの薬価収載では、製造販売業者から行政当局者へ不満が述べられる時に、医療価値的なキーワードが挙げられることも増えている。ただし、この医療価値を臨床経済面から具体的かつ科学的に示すことは、一筋縄にはいかず、議論が噛み合わない場合も多い。今後、医療介護の発展や国民福祉の向上のために、さらなる経済投資や資源整備が必要になるが、それを目指すには、ステークホルダー間で合理的な合意形成が重要になると、前回述べた。それに対して重要な役割を果たすと期待されるのが「医療介護の価値評価」である。そこで今回は、この価値評価について、健康や生命を扱う医療介護分野の特性も考慮しつつ、学際的な観点から、その考え方を整理してみる。実体経済(リアルワールド)を標榜した医療価値の議論においては、一般に、費用対効果分析と限界効用理論を応用することで、医療サービスが有する価値の評価が限定的ながらも可能になる。その主な理論を次に概説する。通常、ミクロ経済学では、基礎的な効用理論を背景とした需給均衡に基づいて価格が収斂し、サービス提供の効率が最大化される[1]。また、この需要と供給が均衡した価格は、価値を体現するとみなされる。

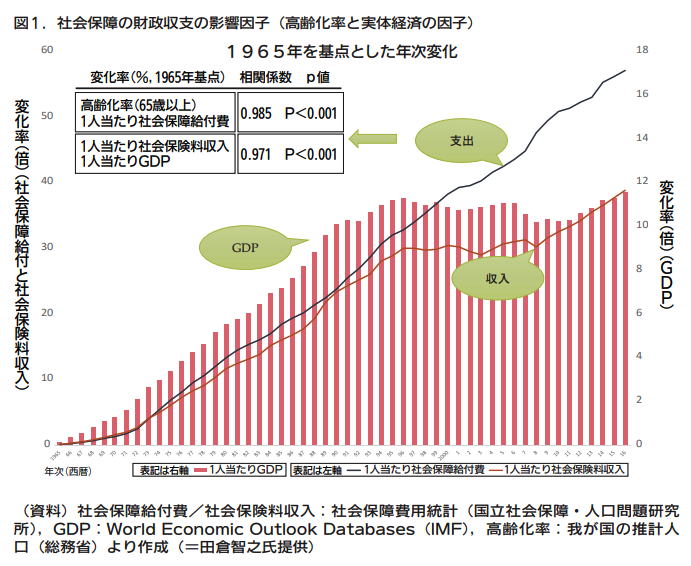

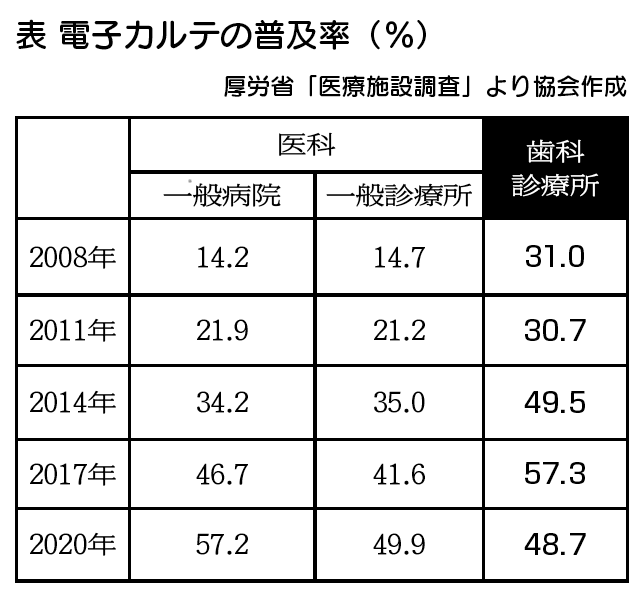

一方、公益性の高い医療分野においては、効率性も考慮しつつ衡平性(wellbeingなどのバランス)の視点を取り入れ、患者の診療要望(選好、支払意思)と政府の医療財政(所得再配分、財政収支)の調和を念頭に公益的な価値を論じる必要がある。したがって医療の価値は、厚生経済学なども背景に、個人と社会の関係も織りまぜながら、健康プログラム単位あたりの効用(健康成果)と費用(資源消費)の変位のバランスを検討することになる(図1)[ 2]。その結果、ある予算範囲内で効用を最大化すると、そのパフォーマンスが高いほど集団全体の効用が大きくなり、利害関係者の「価値」が高まることになる。この医療における価値評価のアプローチは、他の概念的な議論に比べて、実体経済や日常生活(国民コンセンサス)の価値観(例:1QALY*当り600万円前後)との整合性も比較的取れるため、公的部門における医療サービスの価値を検討するのに適していると考えられる[3]。

例えば、患者の医療費が年間約500万円で財政負担が1兆6千億円程度の規模の「末期腎不全患者」に対する透析医療について、その価値を評価した本邦の報告がある(図2)[ 4]。その研究の意義を整理すると、救命や健康の社会経済的な価値を定量的に示した(費用対効果:約650万円/QALY)ことが挙げられる。すなわち、年間医療費が高額であり財政負担が大きくても、国民の価値判断の基準から眺めると、診療報酬の水準は適切であると理解される訳である。

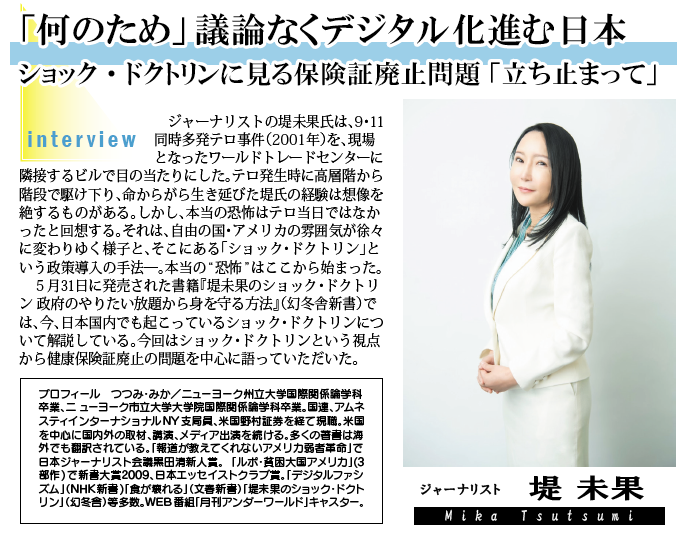

田倉 智之(たくら・ともゆき):博士(医学)、修士(工学)東京大学 大学院医学系研究科 医療経済政策学講座 特任教授。1992年に北海道大学大学院工学研究科修了。東京大学医学部の研修を経て、2010年より大阪大学大学院医学系研究科 特任教授。2017年より現職。厚生労働省(中医協)費用対効果評価専門組織 委員長、内閣府 客員主任研究官、大阪大学医学部招聘教授、東邦大学医学部客員教授、日本循環器学会 Circulation Reports Associate Editor、日本心臓リハビリテーション学会 評議員など歴任

(*注釈)

QALY:質調整生存年(完全な健康水準で1年間の生存を確保する単位/2019年度より公的医療保険制度に導入された概念で、1QALY当り500万円~750万円が評価基準)

【文献】

[1] 田倉智之. 医学書院. 2021.

[2] Tomoyuki Takura.IntechOpen. 2022.

[3] 田倉智之. 日本看護協会出版. 2023.

[4] Tomoyuki Takura, et al. Clinicoecon Outcomes Res. 2019.