歯周病治療など放置の歯科ニーズが存在/歯科報酬改革含め官民共同での対応急務

「8020運動」の成果もあって、日本の高齢者、80~84歳の平均残存歯数は15本強になっている。20本以上の歯が残るスウェーデン級にはまだ届かないものの、格段に改善が見られる。

Ⅰ.歯周病は全年齢で悪化が続く国民病

ただ、もう一つの歯の国民病、歯周病のほうはまだ成果は見えない。厚生労働省の「歯科疾患実態調査」では、歯周病の指標となる4mm以上の歯周ポケットのある人の割合は35~39歳でも40%、85歳以上になると実に70%(対象となる歯がない人を除く)に達するなど、年齢が上がるごとにその割合も上昇している。時系列的にも日本人の歯周病の数値は、前回調査の2011年に比べて2016年には、5歳階層ごとのほぼ全年齢層で悪化傾向にある。

口腔内にいる様々な細菌が引き起こす疾患が歯周病だ。これが口内炎症をもたらし、その結果発生する炎症性物質が血管を通じて全身をかけ巡り、実に多様で厄介な疾患の直接・間接の原因になりうることが、近年の医科・歯科双方の研究成果で明らかになりつつある。

前回の連載記事でも触れたが、米国で新薬承認が出て話題のアルツハイマー病などの認知症もそうだし、心臓疾患(狭心症・心筋梗塞など)、糖尿病、脳梗塞、誤嚥性肺炎などにも、歯周病は何らかの形で関与している可能性が指摘されている。その意味でも、歯周病の予防・治癒は、ただ単に歯の健康をもたらすだけでなく、健康全般につながる国民的な重大事だ。

Ⅱ.歯周病など満たされぬ歯科の高齢者需要は膨大

歯科診療にかかる日本の医療費は65歳~69歳、70~74歳、75歳以上で増加している(「国民医療費」、総務省統計局「人口推計」参照)。これは、高齢化の進展が続き、この年齢層の人口がまだ増えているためだ。歯科診療所の経営も、この高齢層への依存は大きい。

高齢者の歯科ニーズは大きい。要介護高齢者の約七割が何らかの歯科治療を必要とし、そのうち早急な対応が必要と判断された人の割合も12%あったとする日本老年歯科医学会の調査研究報告がある。義歯治療ニーズが約55%と最も多いが、歯周病治療でも32%が必要とされていた。

問題はこのニーズがどれだけ満たされているかだ。この調査ではこの点が不明だが、これを埋める別のデータがある。要介護高齢者(調査対象は290人、平均年齢86.9±6.6歳)だ。この調査では歯科治療の必要性がある人の割合は64.3%だったが、実際に歯科治療を受けた人は、たった2.4%しかいなかった(2019年の日本歯科医学会の研究)。歯科では高齢者の膨大なアンメットニーズが放置されたままになっている。

厚生労働省の「患者調査」データによれば、歯周病では70~74歳で歯科外来受診率はピークを迎えその後は落ちていく。高齢者施設に入るなど自力での通院が難しくなっているのかもしれないが、75歳以上の高齢者の潜在ニーズが落ちているわけではない。

それは同じ「患者調査」で、65~74歳と並び、75歳以上の慢性歯周炎の推定患者数が2017年時点で、1996年比で急増していることからも強く推測できる。

Ⅲ.歯科が潜在ニーズに応えきれない原因とは何か

そこで疑問。なぜこれだけの潜在ニーズがあるのにも関わらず、歯科市場の成長は鈍いのか。

答えは単純。ニーズに応え切れていないからだ。その原因の一つは、歯科医師などの側の努力不足がある。通院できなくなった自宅住まい、高齢者施設居住、病院で治療中の高齢者ニーズをすくい取れるような歯科訪問診療のあり方の研究と実践、フィードバック。自治体、医科の病院・診療所、介護施設やそこに従事する多種多様な職種の医療・福祉介護従事者との連携(俗にいう「医科歯科連携」はその一つ)を深めた上で、ニーズを掘り起こすこと。外来に比べ手間や効率が下がることをカバーする工夫などが、まだ足りないと思われる。

従来にない知恵を絞り出せるかが、今民間にも問われているわけだ。個別の歯科医師・経営者や歯科診療所で解決できない部分は、業界全体でカバーする手立てがあるのかを、早急に検討する必要もあるだろう。

もう一つ、歯科の大きな潜在ニーズを阻害するものがある。厚生労働省など政府による歯科分野での顕著な低医療費政策だ。先進国に比べ低く抑えられた保険診療単価は、多数の患者獲得でカバーせざるを得ない形で日本の歯科保健診療・経営をゆがめている。一気に解決することは難しくとも、諸外国との比較も交えた本来あるべき価値ベースの技術料・診療単価のアップに厚労省が頭を切り替えないと、肝心要の歯周病など国民の健康全般の予防・治療にも関わる重大課題の成果が上がらず、台無しになりかねない。中医協などの協議の場でも、歯科は医科とタッグを組んでも論理的に主張していく必要がある。

先の国会で承認された75歳以上の患者負担引き上げは、一定以上の所得者に限定はしたが、今でも満たせぬニーズを高齢者にさらに諦めさせる危険があり、現役世代の将来にも影を落とす。これでどうやって矛盾なく歯周病などでの歯科診療拡大の実を上げうるのか、政策当局だけでなく、国民に対しても問題提起し、徹底的に論戦することが、ここでも必須といえよう。

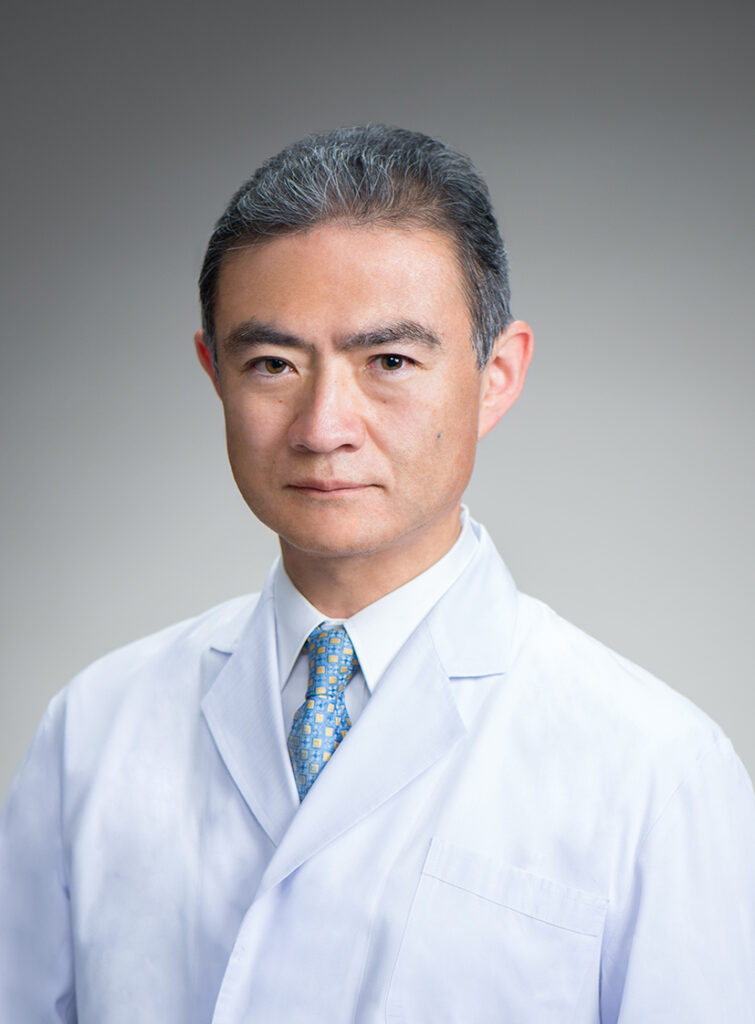

筆者:東洋経済新報社 編集局報道部記者 大西 富士男

2021年(令和3年)9月1日No.618/10面掲載