― まずは提訴に至った経緯を教えてください。

骨太方針2022に、翌年4月からオン資義務化、保険証廃止の方針が明記され、電子カルテの標準化により行政と医療界、医学会、産業界が医療情報を利活用する旨が記載されたので注意していたところ、同年8月、厚労省と三師会合同のオンライン説明会で、保険局担当課長が、「療養担当規則が改正され、23年4月1日からオン資が義務化される。導入しない場合、保険医療機関の指定取消し事由になる」旨を発言したことで提訴を決意しました。

― 訴訟の中心を担った東京保険医協会は、当初、訴訟をどう受け止めていましたか。

最高裁判例を研究したところ、本件類似判例で原告が国(担当官庁も厚労省)に勝訴した「医薬品ネット販売権利確認訴訟」があり、訴状の段階からこの判例法理に沿って主張しました。この訴訟の最高裁調査官が偶然、今回の裁判長である岡田幸人判事でした。訴訟の進行も、原告の希望が通ったり、裁判長が被告である国に対して準備書面を書くにあたり、テーマを出したりしていたので、弁護団も原告団も原告有利と考えていました。

― 訴訟の争点は?

(1)健康保険法上、給付の「内容」は保険医療機関及び保険医療養担当規則(療担規則)に委任しているが、資格確認の「方法」については、条文に委任していると書かれていない。これは、法律(健康保険法)の委任がなければ、省令(療担規則)に罰則を設け、義務を課したり、国民の権利を制限する規定を設けることを禁じた国家行政組織法に違反するか否か。

(2)仮に健康保険法上、委任がされているとしてもオン資確認義務化は、委任の範囲を逸脱しているか否か。

最高裁“逆転勝訴”経験した喜田村弁護士

― 弁護団の弁護士はどのような方たちですか。

自由人権協会の主要メンバーで行政訴訟や人権関連訴訟のスペシャリスト。喜田村洋一弁護士と二関辰郎弁護士は、憲法訴訟・行政訴訟の歴史上に燦然と輝く「在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件」(以下、在外日本人選挙権訴訟)の弁護団長と団員で、最高裁大法廷で逆転勝訴しました。喜田村弁護士は、日本の名誉毀損裁判の基準を創った実力者で、レペタ裁判、ロス疑惑事件、エイズ帝京大事件、ジャニーズ事件、松本人志事件などを担当した日本有数の弁護士です。

― 勝訴した場合、①医療機関、②患者さんにはどのようなメリットが。

①マイナ保険証のためのカードリーダを準備しなくてもよいし、マイナ保険証による資格確認を行わなくてもよいことになります。

②マイナ保険証の義務化で廃業を余儀なくされる医療機関が継続され、患者も安心して従来のかかりつけ医に通院できます。

― 改めて療担規則や、それを違反するとどうなるか教えてください。

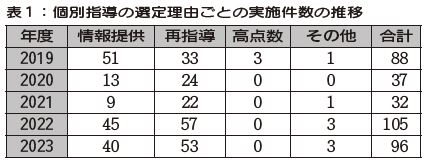

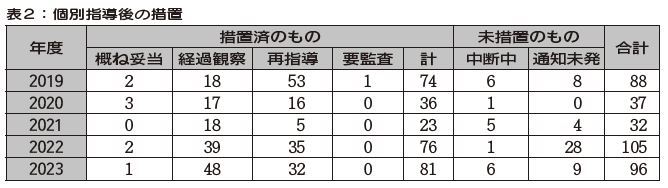

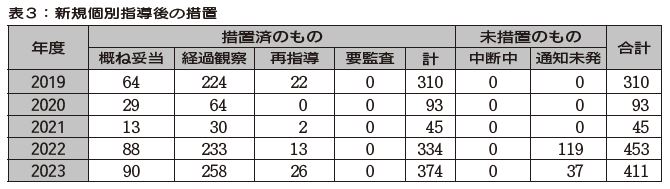

療養担当規則は省令(厚生労働省令)なので法令です。各省大臣が担当する行政事務について,法律(健康保険法等)の特別の委任に基づいて定めるルールです。療養担当規則に違反した場合(主に診療報酬に関連した不正など)、最終的には、保険医療機関の取消しの可能性があります。通常は唐突に「取消」ということはありませんが、個別指導から監査を経て、「注意」「戒告」「取消」のどれかの評価を受けることになります。

― 膨大な原告の準備書面は、どのように作られたのでしょうか。

弁護団と原告(主に東京保険医協会理事と事務局や保団連事務局員等)で創設した「訴訟ワーキンググループ」のメーリングリストで、常時さまざまな情報交換をし、弁護団に書面案を作成していただき、医療側で実務関連のチェックをしました。毎月第2月曜日に、東京保険医協会で対面とウェブを併用して会議を開催し、決定しました。二関弁護士は、私の高校2年時のクラスメイトで、カフェで草案の素案を2人だけで練ったこともありました。

― 佐藤先生は医師として診療にあたりながら、原告団の事務局長も担っています。苦労する点も多いのではないでしょうか。

苦労もありますが、医療と法律のはざまで起こるさまざまな課題への対応 は、ライフワークなので積極的に取り組んでいます。日常的に、医療刑事事件、冤罪事件、医療民事事件の意見書を書いたり、法廷に立ったり、個別指導に立ち会って厚生局を監視したり、医療事故調査制度に関係する厚労省の担当者に面会したり、厚労族議員を訪問したり、一緒に医療安全学会の活動をしたりしていますので、この訴訟もその一部です。

― 提訴から判決まで約2年を費やしました。これほど長い期間を要する理由は何だと思われますか。

民事訴訟に輪をかけて行政訴訟の進行は遅いのが一般的で、審理期間は平均15カ月と言われています。今回は、原告が1,415人で、しかも医師と歯科医師、被告が国という大裁判なので、21カ月かかりましたが、それは想定内でした。

― 一審は残念ながら請求棄却となりました。判決を言い渡された時の様子や受け止めを。

弁護団も原告も勝勢と思っていましたので、シーンとした感じでした。岡田裁判長はこれまで、国に対して厳しい指導をして、裁判進行は原告の希望に添って行っていたので、期待していました。裏切られたというか、将来の出世を見越した公務員気質なのか…という残念な気持ちになりました。岡田裁判長は、安倍晋三国葬差止事件、神宮外苑再開発事業認可取消事件、性風俗関連特殊営業持続化給付金支払事件でも国を勝たせていました。

報道陣へ強く呼びかけ…その真意

― 判決後の会見で報道陣に対して“保険証廃止報道”を避けるよう強く呼びかける姿が印象的でしたが、その真意は?

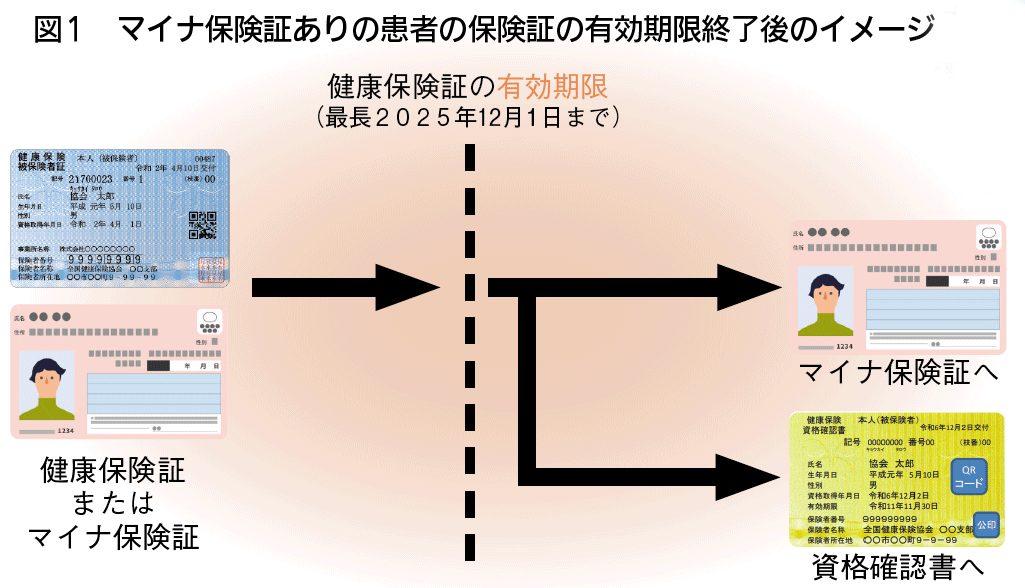

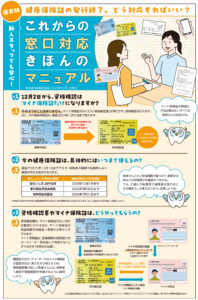

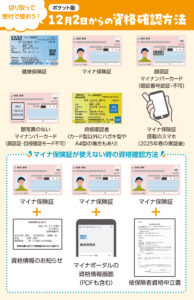

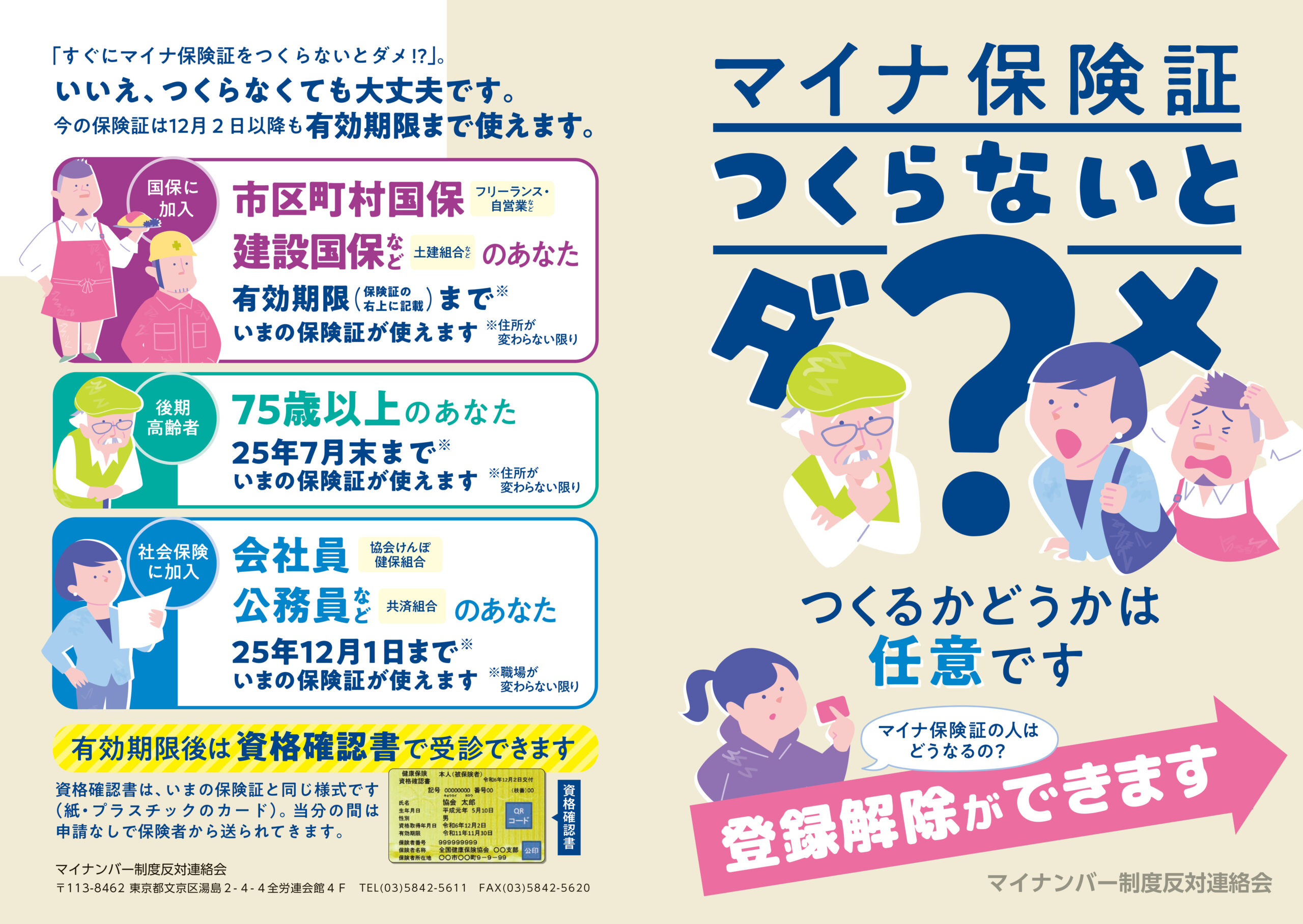

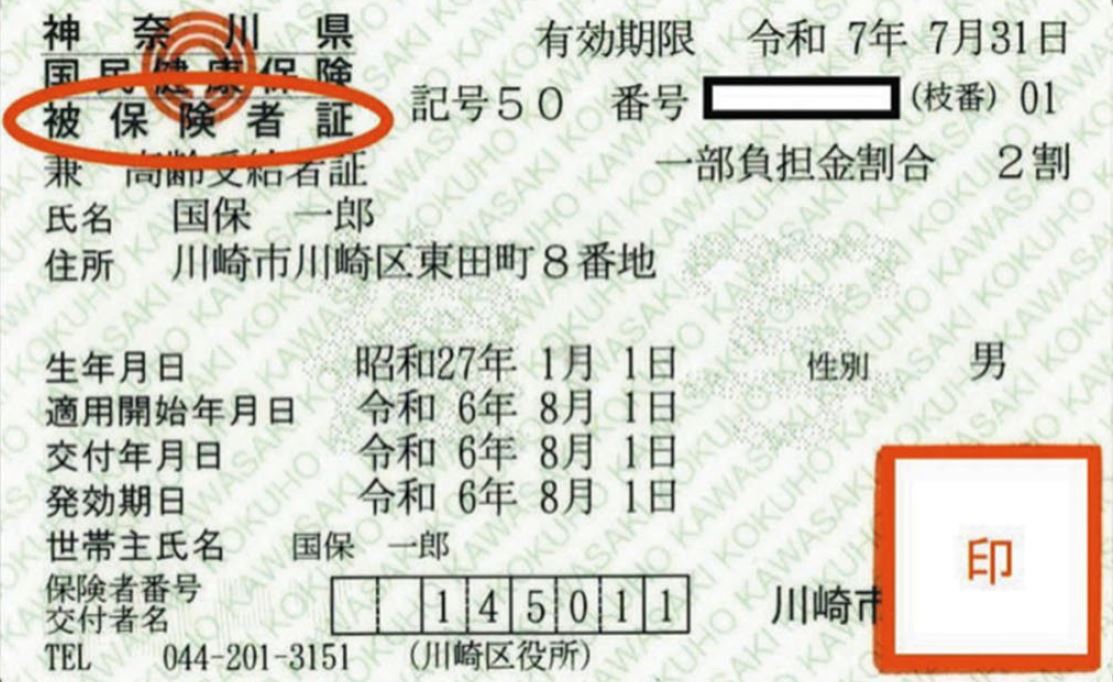

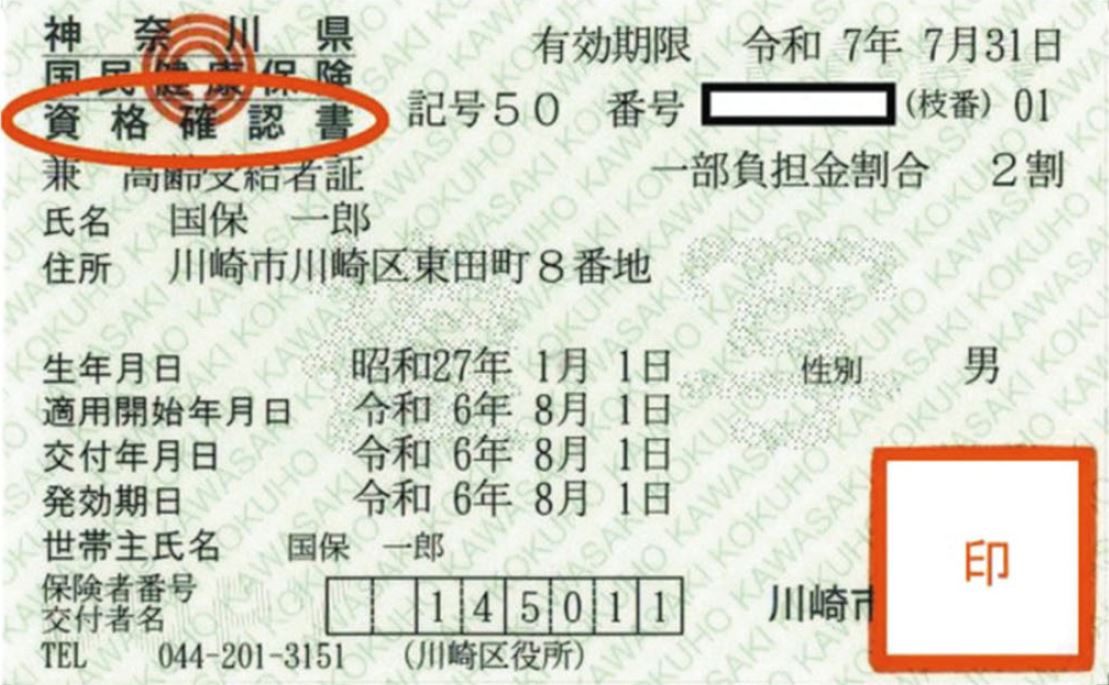

12月2日の法令施行では、「被保険者証」が「資格確認書」に代わりますが、保険証は期限が来るまで使用できます。その後は、資格確認書が保険証の役割を果たしますので、マイナ保険証は不要です。法令では、「廃止」「停止」といった文言はないのに、「保険証廃止」と報道すると、焦ってマイナンバーの取得やマイナ保険証の登録が義務になったと勘違いして申請してしまう人が増えるかもしれません。それを阻止するためです。

― 判決後、周囲の反応はどうでしたか。

患者さんにも、周囲の医師や弁護士にも、当然、控訴するものだと思われていて、励まされています。判決前 に、テレビ局2社、通信社2社、新聞社4社、週刊誌1社からの個別取材を受けましたが、判決後にも改めて取材申し込みがありました。改めてマイナ保険証の問題点を論議するきっかけにもなっています。

― 控訴した際、原告の主張や書類等は一審から変更、修正が加えられるのでしょうか。

まだ主張は検討中ですが、おそらく変更はなく、新証拠や既存の証拠などから角度を変えた主張を追加して修正することになると思います。

― 控訴する際の原告団メンバーは、これまでと同じでしょうか。

一審原告団のうち、亡くなった方や、アンケートで控訴に参加しないと明確な姿勢を示した方を除いた1,366名です。

― 控訴後、勝訴した場合、国は上告することが予想されますが、どのような想定をされていますか。

事実審は二審までなので、上告審は専ら法律論になります。一般に上告が受理されるためには、上告提起(憲法違反または法律に定められた重大な訴訟手続の違反事由が存在する場合)、上告受理申立(最高裁判例違反や法令の解釈に関する違反)を行います。実質上、上告理由は、憲法違反か最高裁判例違反のみとされています。こればかりは、二審判決がでない限り予想は困難です。

― 控訴審に向けた意気込みを教えてください。

喜田村弁護士は、「『在外日本人選挙権訴訟』では、一審も二審も敗訴したのに、最後、大法廷で逆転勝訴した。一審の判決は、「国の主張をそのまま入れた『お手軽判決』と言うしかない。我々の主張がなぜ通らないのかについては、触れていない」とおっしゃっています。また、判決を法廷で聞いた原告44人は、その直後から控訴を決意していますので、意気軒昂です。

― 多くの保険医が訴訟を注目しています。そうした先生方にメッセージを。

一般に行政訴訟の原告勝訴率は一桁と言われています。以前も貴紙に「弁論終結段階で、弁護団も、原告勝勢とみている。しかし、裁判結果は『石が流れて木の葉が沈む』こともある」と書きましたが、現実となりました。これは、二審でも言えることですが、弁護団は法律論争では負けていないと考えています。

東京歯科保険医協会の会員の先生方におかれましては、応援のほど引き続きよろしくお願いいたします。

― 本日はありがとうございました。

※「東京歯科保険医新聞」2025年1月1日号(7面)掲載

【関連記事】

原告の訴え「棄却」/オン資訴訟控訴は今後検討

「オンライン資格確認義務不存在確認等請求訴訟」提訴からの進捗と展望