<マイナ保険証問題・若手のホンネ>

<マイナ保険証問題・若手のホンネ>

自院のトラブル経て保険証存続署名に協力 同世代の先生へ「一歩踏み出して」

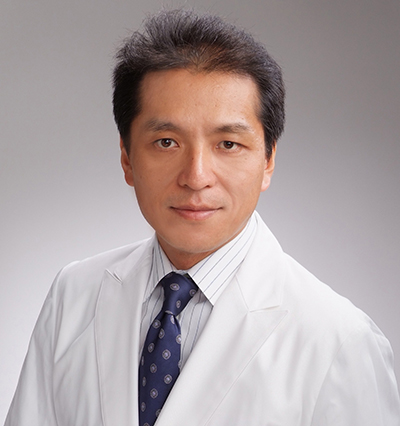

吉牟田 友惟 院長(ドクターチェリー歯科室)

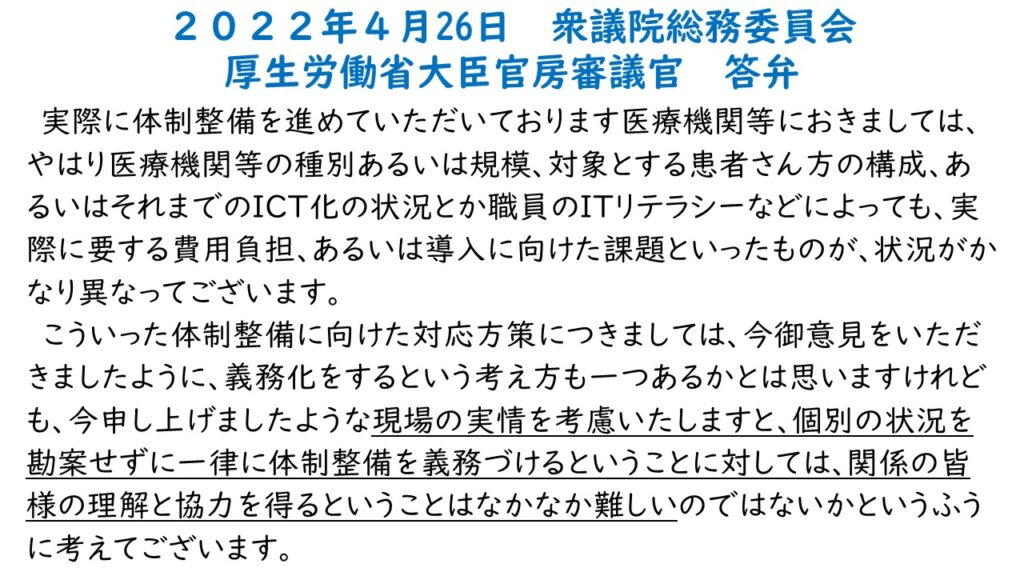

オンライン資格確認システムの導入や運用上のトラブル、そして健康保険証の新規発行停止―。幼少期からインターネットに触れ、デジタルやITといった言葉に囲まれながら育った世代は、“医療DX”とも言われる一連の動きの中で起こる問題をどのように見ているのか。マイナ保険証への受付対応を目の当たりにし、健康保険証の存続を求める署名に協力したというドクターチェリー歯科室の吉牟田友惟院長(中野区/35歳)にお話を伺った。

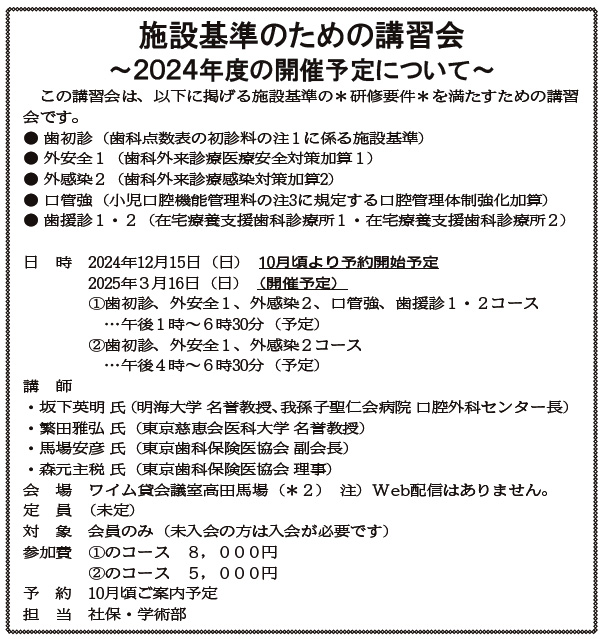

署名用紙の申込はこちら

「保険証は必要?」SNSで独自アンケート

―カードリーダーの導入義務化、健康保険証(以下、保険証)の新規発行停止など一連の動きをどう見ていますか。

住民票発行などマイナンバ―カ―ドのメリットも感じているので、最終的に保険証や医療証などが1枚になるのは良いことだと思います。ただ、資格確認については、今はそんな状況にありません。カ―ドリ―ダ―導入の際も、設置の手続きにとても時間がかかりました。私たちの世代でこの状況なので、年配の先生からは「対応できないから辞めるしかない」という声が聞こえてきます。マイナ保険証の利用は当院も30人に1人程で、現段階で一本化されていくことが良いとは感じません。

―窓口での対応に変化は。

マイナ保険証でエラ―表示が出たため、改めて保険証で資格確認をしたことがあります。患者さんは不自然に感じ、スタッフもイレギュラ―対応だったため保険証を返しそびれ、後日、患者さんへの返却対応が必要になりました。また、マイナ保険証が「期限切れ」の方もいました。「機械のエラ―もあるんです」と説明しましたが、時にはムッとされる場合もあると思います。結局、保険証をお持ちではなかったので、一旦10割負担してもらい、返金の対応をしました。そういう時のために2枚とも持っておいてほしいと感じています。

―マイナ保険証での資格確認をやってみていかがですか。

保険証は受け取って、確認して終わりです。一方で、マイナ保険証はカードリーダーに置いて操作を伴うので、今のところマイナ保険証の方が確認に時間がかかるんです。その間、スタッフは目を離すわけにはいかず、受付作業が効率的ではありません。予約時間前に余裕を持ってくる患者さんは少ないので、資格確認に時間を取られると、その後のアポイントにも影響が出てしまいます。

―周囲や同世代の先生の反応は。

この取材の前に、X(旧Twitter)でアンケ―トを取ってみたんです。1,400人ほどのフォロワ―には歯科業界の関係者も多いです。約150人が回答し、「紙の保険証もあった方がいい」が72%、「マイナ保険証に問題なし」が28%でした。訪問診療をしている方は、カ―ドリ―ダ―を持っていくのが大変なので保険証がいいそうです。返戻やトラブルが減っている先生でもサブとして紙の保険証を持ってくるようアナウンスしているようです。中には「全然問題ない」という先生もいます。ただ、利用率がそこまで高くなかったりするので、何とも言えない部分があります。高齢の患者さんが多い先生は、健康保険証がいいという意見が多かったです。

「私よりスタッフが…」受付対応目の当たりにし署名

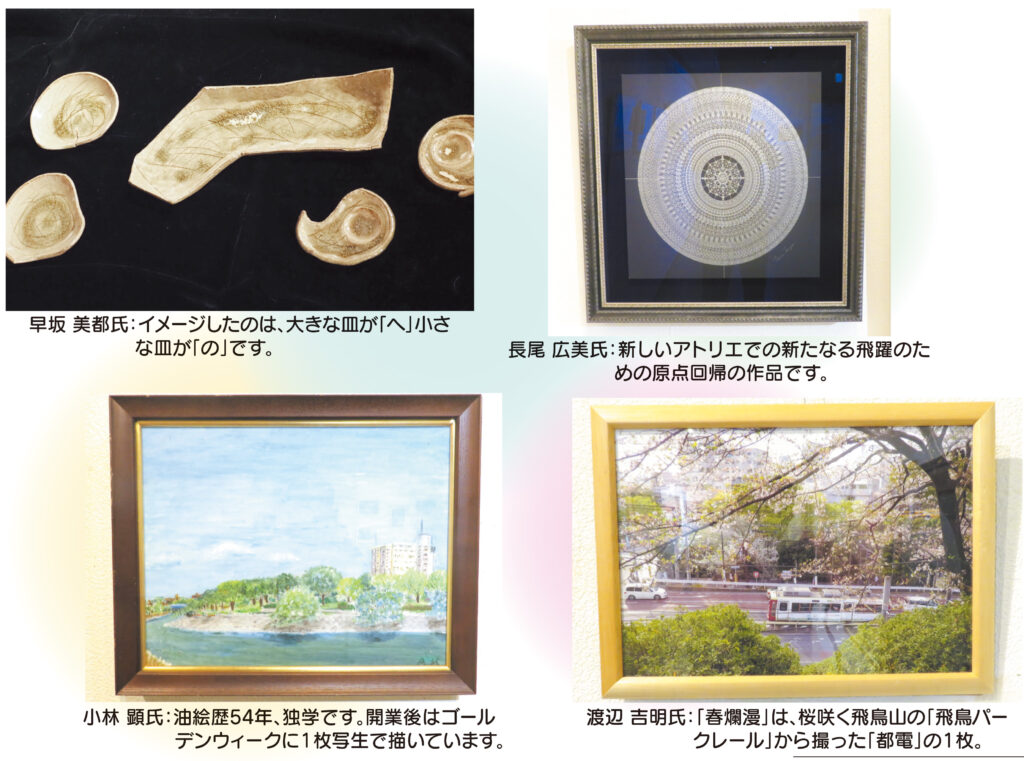

昭和レトロな装いが印象的な医院。こだわりが詰まった受付カウンターについて、「世界観的にカ―ドリ―ダ―は置きたくなかった」と吉牟田先生らしい一言も。

―そうした中で初めて協会の署名にご協力いただきました。

協会から保険証の存続を求める請願署名の用紙が届いたので、スタッフに相談しました。そうしたら全員一致で「保険証があった方がいいです」と。それで私を含め署名しました。

―若い世代の中には、署名を敬遠される先生もいらっしゃると思います。

その感覚は、私にもあるかもしれないです。選挙関連の署名をお願いされることがあり、正直、よく理解できない部分もあります。だけど、今回は保険証の廃止についてのものだったので、署名用紙に書かれている内容をしっかり読みました。実感としてマイナ保険証を提示する人が少ないし、エラ―表示は出るし―。私より受付スタッフがこの問題を肌で感じることが多いと思うので、署名に協力しました。マイナ保険証で問題ないという先生の中には、スタッフの苦労を把握しきれていない方もいるのではないかと思います。

―先生はSNSを積極的に活用されていますが、協会がこの問題を広報していく中でどんなことが必要だと思いますか。

意外と年配の先生も使っているので、歯科業界の方に向けてはXが良いと思います。あるメ―カ―がイメ―ジキャラクタ―の“ダサさ”でフォロワ―を増やしましたが、綺麗なものを映し出すだけではだめかもしれません。「頑張れ、頑張れ」とユ―ザ―の共感を呼ぶような投稿が、受け入れられることも多いようです。私も医院での悩みや、患者さんのあるあるなどを発信しているうちに共感を集め、フォロワ―が増えていきました。

―最後に先生と同じ思いを抱えている方にメッセージを。

カードリーダーの導入義務化など、これらで違和感を覚えるのは、“やらされてる感”だと思います。それに対し、意見をお持ちの先生も多いと感じていて、ぜひ自ら一歩踏み出して行動してほしいと思います。ただ、なかなかそういう機会がない部分もあるので、保険医協会が発信することで、そうした先生も意見が出しやすくなるのではないでしょうか。

―本日はありがとうございました。

「現行の健康保険証を残してください」請願署名用紙の申込はこちら

<マイナ保険証問題・若手のホンネ>

<マイナ保険証問題・若手のホンネ>