引退を決心した瞬間 目標10年“計画閉院”は周囲に支えられ―

張紀美さん(キミ小児歯科クリニック院長) ― 前編

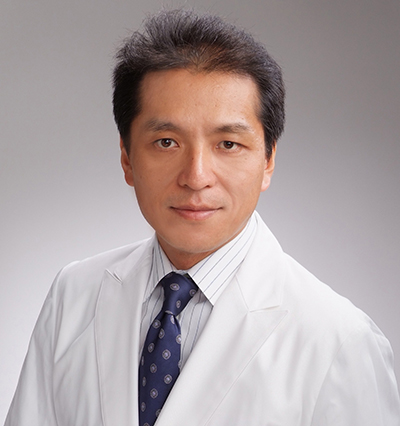

張紀美(ちょう・きみ)さん/1965年、長野県松本市生まれ。90年に松本歯科大学卒業後、同年東京歯科大学小児歯科学講座に入局。1997年同大学院修了。2010年キミ小児歯科クリニック開業。2024年5月同クリニック閉院。

歯科医師としての“引退”に着目した本企画。すでに歯科医療の第一線を退いた先生にお話を伺い、引退を決意した理由や、 医院承継、閉院の苦労などを深堀りする。

今回は、今年5月をもって閉院したキミ小児歯科クリニックの張紀美先生(59歳/文京区)の前半。開業当初から目標年数を定め、引退後の人生について考えていたというが、その道のりには苦難も。小児歯科の専門医として、長らく地域の子どもたちの口腔内を守ってきた張先生に迫る―。

「退き際の思考」を紙面で見る(「東京歯科保険医新聞」2024年7月1日号)

―まずは歯科医師を志したきっかけからお聞かせください。

「女性も手に職を」という両親の考えのもと医療分野を勧められ、特に医師の父から「歯科医師の方が家庭と両立しやすい」とアドバイスを受けて歯学部に進学しました。大学院(小児歯科学専攻)在籍時に結婚して4年時に妊娠しました。私が在籍していました講座は4年間での学位取得が厳しいため、教授にご相談したところ「あと少しだから家で論文をまとめてきなさい」とご配慮いただき、なんとか修了することができました。この間、医局の先生方にはご迷惑をおかけしたと思います。その後、専門医を取得して3人の子どもの育児をしながら夫の歯科医院で小児の診療を担当しました。

―ご夫婦で医院を経営したのち、開業したきっかけは。

小児歯科専門医のため非協力児を診療する機会も多く、そのため大人の患者さまと同じ診療室で仕事をしているとやはり気を遣うことも増えてきました。そんな経緯から45歳で開業しました。末娘はまだ5年生になったばかりでした。「せめて中学生になるまでは…」と葛藤がありましたが、借入の返済の年齢を考えて区切りの良い45歳で開業しました。3人の育児と家事との両立は大変でしたが、「仕事を言い訳にして家事ができない」と言わないと心に決めました。将来、留学したいという思いも漠然とあり、まずは10年を目標に歩み始めました。振り返ってみると開業翌年以降は赤字や大きなトラブルもなく、仕事、家事、子育てをよくやり遂げられたと思います。

―開業当初からお一人で医院経営をされていたのですか。

開業当初は優秀な常勤の助手と非常勤の歯科衛生士がいました。しかし9年半勤務してくれていた助手が病気を患い、2019年末に退職してしまいました。ちょうどコロナが始まった頃です。冬休みの多忙な時期でとても困っていましたら、患者さまのお母さまが「良い人がいる」と優秀な方を紹介してくださり、とても助かりました。それ以外にも「受付募集」の案内を見て「私じゃだめかしら?」とお声をかけていただき、お願いしたこともありました。このように、タイミングよく周りの方に助けていただきながらなんとか続けることができました。

閉院を決めた要因「いつのまにかストレスに…」

―最終的に閉院を決めた理由は。

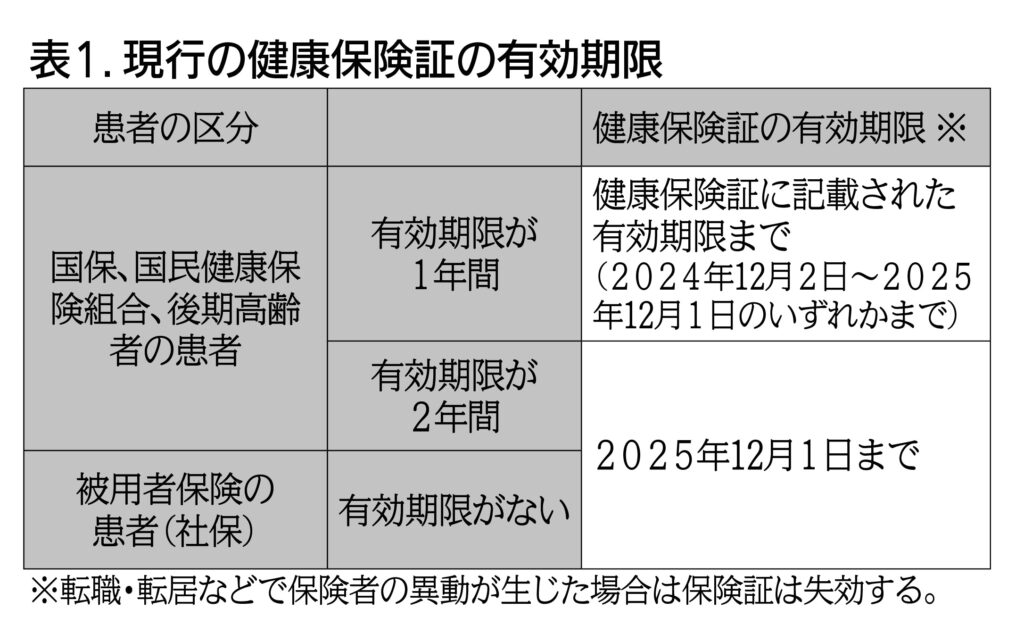

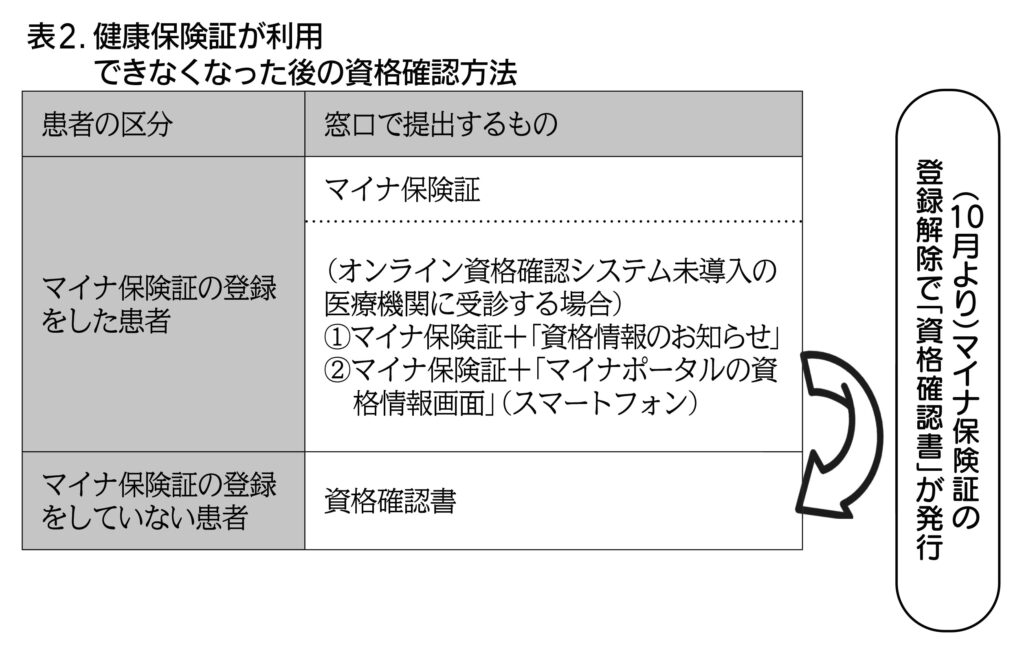

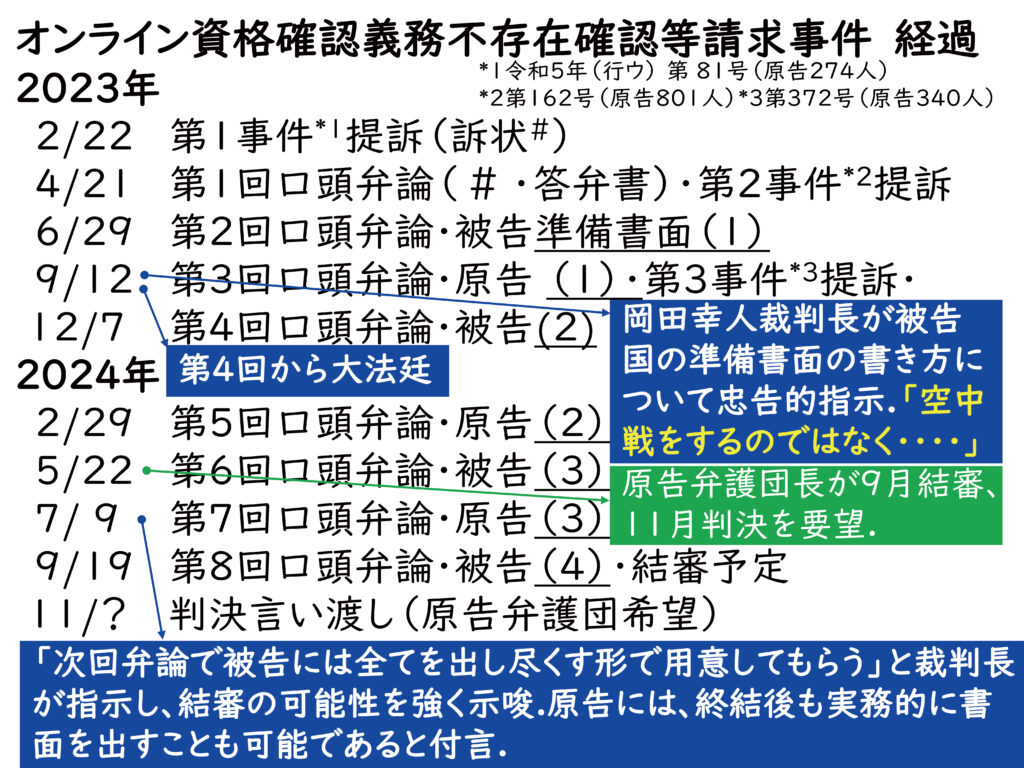

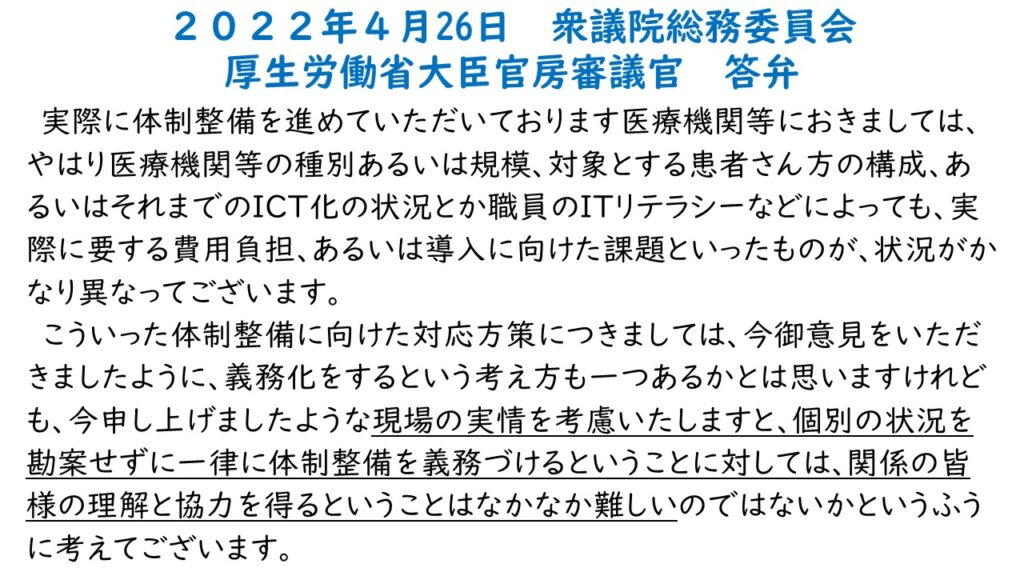

まず専門医として小さなお子さまの口腔管理を長期にわたって担う責任、最終的にはお子様一人ひとりが自分の歯に関心を持ち管理できるよう育成することに対しての責任がとても重くなってきたことです。その責任の重さがいつのまにかストレスになってきました。それから当初目標としていた10年に達したこと、3人の子どもが社会人になったことや、両親の高齢化という要因もあります。腱鞘炎の悪化、老後の生活資金面にも目途が立ったことなどいくつかの理由が重なりましたし、歯科医師として35年、よく頑張ったなという実感もあります。最後にこれらに加えて、マイナ保険証関連の対応もストレスになりました。

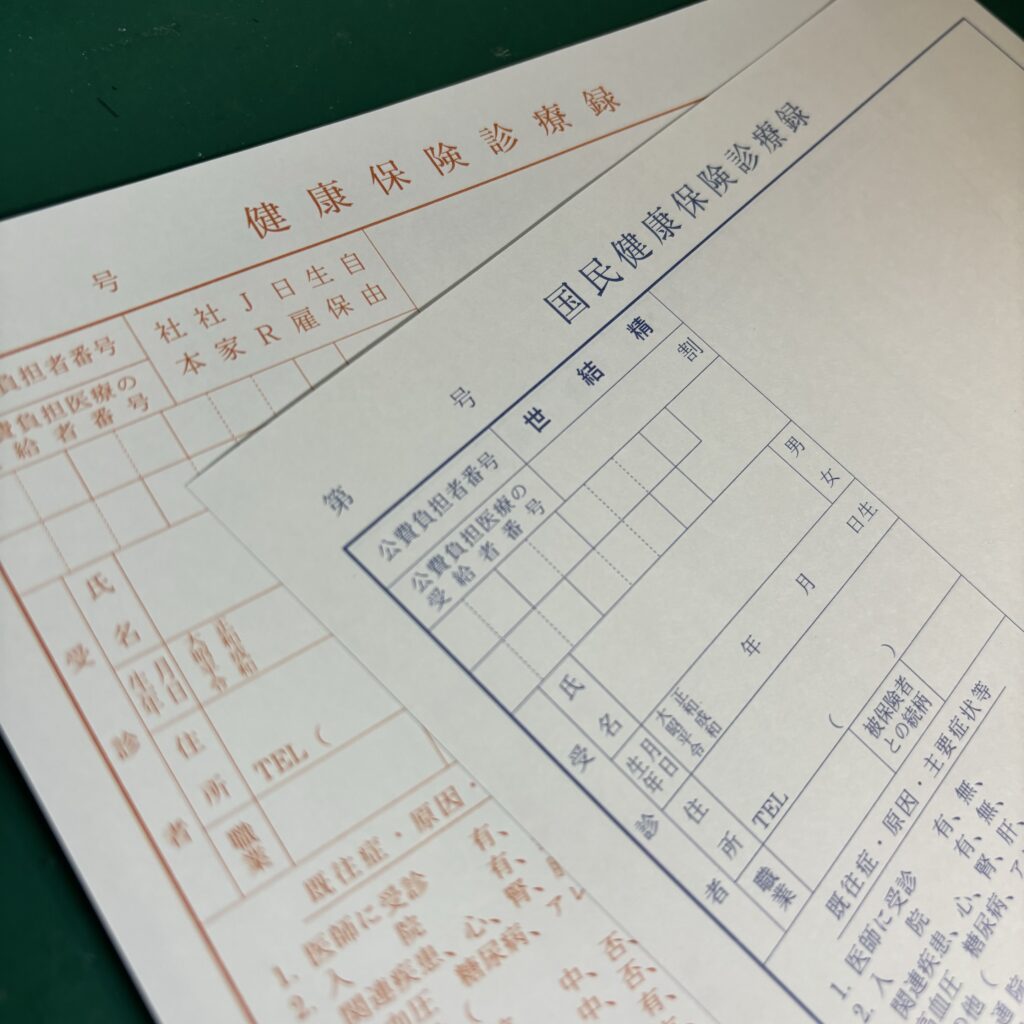

―閉院にあたり具体的な準備はどう進めましたか。

夏休みに来院する中高生以上の患者さまには「来年の3月が最後かもしれないから、もう一度来てね」と伝え始めました。また、万が一、次回の検診に来られなかった場合に他院で渡せるように、口腔内の状態を記してお渡ししていました。矯正治療も2019年には新規の受け付けをやめましたが、希望する方のために矯正の先生と連絡を取り、患者さまが困らないようにできることをやりました。

―閉院準備を進めていく中で心境の変化は。

パート従業員も体調不良で退職し、昨年冬頃からは1人ですべてこなしました。疲れ切って帰宅する生活に昨年11月末、とても虚しくなった瞬間がありました。もともと目標の10年は過ぎていたので引退のことも常に頭の片隅にありました。そんなある日の帰宅後、「あれ?家事も減って育児もないのになんでこんなに疲れ切ってるんだろう」「読みたい本も疲れて読めない…」、そうした思いが急に虚しくなって半年後の引退を決心しました。

―その後の動きは。

後任の先生に開業告知のパンフレットを作ってもらい、患者に安心してもらえるよう説明しながら手渡した

引退を決心した翌日の12月1日にM&Aの業者に連絡をしたところ、ちょうど物件を探していた女性の先生を紹介してくださり、10日ほどで契約が決まりました。今回は医院の承継ではなく、いったん閉院の形を取りました。私の患者さまは乳幼児も多いですが、永久歯列になった患者さまも多いです。そのため、長いお付き合いのあったお子さんを今後も安心して後任の先生にお任せすることができて良かったと思います。4月末で診療を終えて5月は片付けにあてました。保存するカルテはダンボール15箱ほどになり、M&Aの業者に保管を依頼しました。どうしても引継ぎ事項がある患者さまは、その内容を詳細に記してカルテを残しています。

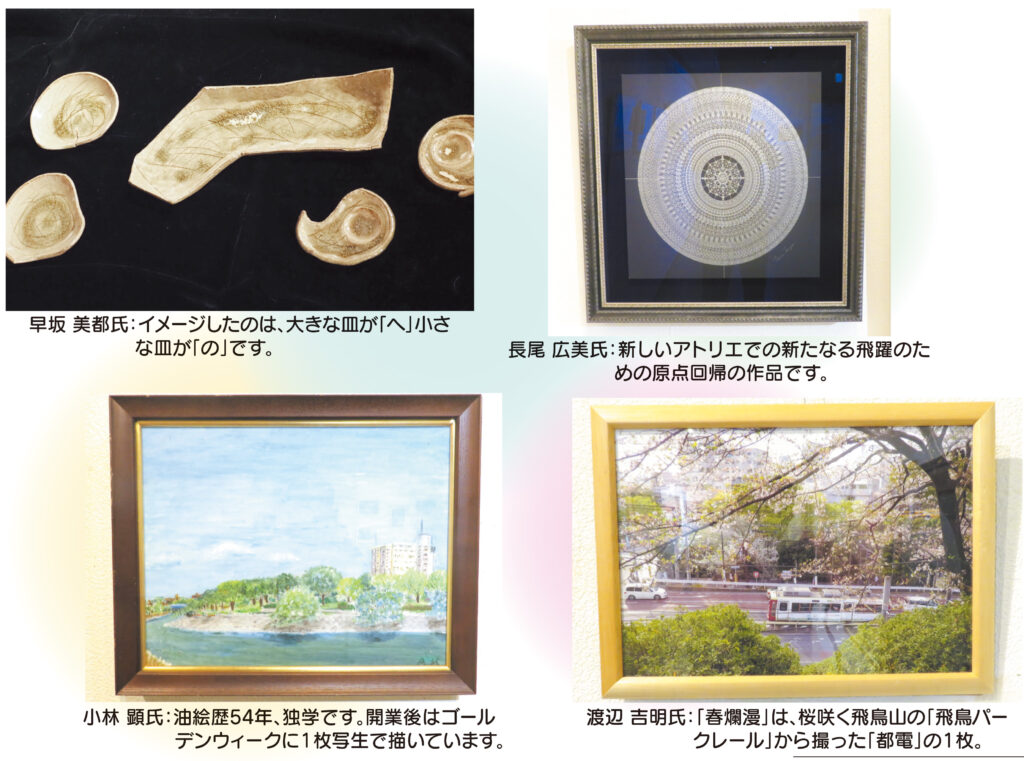

思い入れある患者、最後の来院

幼い頃から成長を見守る患者を最後に診療を締めくくった

―最後の診療はどのようなものでしたか。

上の子が高校1年生の三兄弟でみんな2歳から来院してくれているとても思い入れのあるお子さんたちが最後になりました。1年ぐらい予約がなく、「どうしているかな」と思っていましたが、最後に診療できて花束と贈り物までいただいて、本当に良かったです。赤ちゃんの頃からの患者さまも多く、引退を決めてからはなんだか私自身が“親戚のおばさん”のような感覚で接していました。保護者の方からは「先生、長い間お疲れ様でした」とお言葉もいただき、無事診療を終えました。5月以降も放課後に訪ねてくる子や、わざわざ挨拶に足を運んでくださる保護者の方、中には「先生、明日缶ビール持って行っていいですか!」なんて方もいて、最後まで交流が続きましたね。

―引退後はアルバイトや勤務医として診療する予定は。

もう診療はしないと思います。アルバイトでも一度仕事を引き受けましたら責任が伴いますから簡単には辞められません。

―冒頭には留学というお話しもありましたが、充実した第二の人生が始まりそうですね。

(後編では、引退後のキャリアについてお聞きします)

PROFILE/ちょう・きみ

1965年、長野県松本市生まれ。90年に松本歯科大学卒業後、同年東京歯科大学小児歯科学講座に入局。1997年同大学院修了。2010年キミ小児歯科クリニック開業。2024年5月同クリニック閉院。

バックナンバーはこちら(退き際の思考 歯科医師をやめる)

「退き際の思考」を紙面で見る(「東京歯科保険医新聞」2024年7月1日号)

#インタビュー #連載 #退き際の思考