国は、医療機関に対して給付金を支給します。実施主体である都が案内を公表しましたのでお知らせいたします。東京都よりQ&Aが発表されましたのでご案内いたします。 Q&Aにジャンプ

【事業名】

【概要】

2)ベースアップ評価料の施設基準を、2025年3月31日までに届け出ている医療機関が対象。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html (厚労省ホームページ)

3)申込は2025年4月以降。受付方法、開始時期など詳しいことは2025年3月14日現在不明。

4)給付には原則jグランツを使用。

5)その他詳細は分かり次第東京都のホームページで公表される。https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/jigyo/productivity

【事業目的】

【事業実施】 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51451.html https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/jigyo/productivity

東京都では、厚生労働省より当該事業の交付要綱等が示されたら、2025年度実施要綱を策定し、実施することとしている。

【支給対象医療機関】

【支給要件】

(1)ICT機器等の導入による業務効率化

(2)タスクシフト/シェアによる業務効率化

(3)給付金を活用した更なる賃上げ

【支給額】

【その他】 https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/jigyo/productivity

*-*-*-*-*-*-*-*

東京都から示されたQ&Aは以下の通りです(3月18日現在)

Q&Aの番号は協会で改めて附番したものです。

Q1 所要額調査、事業計画書、補助金申請の

スケジュール をご教示頂けますと幸いです。

A1 東京都では、対象件数が多いため

申請受付窓口及びコールセンターの開設を検討 しております。詳細につきましては、令和7年度にご案内いたします。

Q2 「ICT機器等の導入による業務効率化」について、タブレット端末、インカム、WEB会議設備等が例示されていますが、それらを利用するためのインフラ(Wi-Fiなど)の整備は対象でしょうか。

A2 対象になります。利用料については対象期間分に按分するなど、申請金額の算出時はご留意ください。

Q3 Q2に関連し、患者サービスの向上に資する事業(院内に患者向けWi-Fiを設置するなど)は対象となりますでしょうか。

A3 本事業は、人材確保が喫緊の課題となっている中で、限られた人員でより効率的に業務を行う環境の整備費用に相当する金額を、給付金として支給することにより、業務の生産性を向上させ、職員の処遇改善につなげることを目的としており、ご質問の場合は対象外と考えます。

Q4 Q2に関連し、AI問診等、アプリの導入は対象になりますでしょうか。

A4 対象になります。

Q5 支給要件で「令和7年3月31日までに効率化・処遇改善を図る」とありますが、機器購入は3月31日までに購入実績がないと該当しないのか?

A5 本事業は厚労省にて令和7年度に繰越を行う予定であり、令和7年度事業として実施する場合は、令和6年4月1日時点において人材確保が喫緊の課題となっており更なる処遇改善が必要な状況にあることを踏まえ、対象期間は令和6~7年度の取組(R6.4.1~R8.3.31)を対象とする予定とのことです。

Q6 タスクシフト・シェアによる業務効率化ですが、新たに配置したことをどのように厚労省に示せばいいのか?(給与明細の提出とか?)

A6 ご提出いただくのは、厚労省の定める別紙様式1及び2(生産性向上・職場環境整備等支援事業申請書・実績報告書)の内容となります。雇用契約書や給与明細等の証拠書類について、添付は求められていませんが、補助金の額の確定の日の属する年度の終了後5年間保管してください。

Q7 給付金を活用したさらなる賃上げですが、こちらも実施したことをどのように厚労省に示せばいいのか?

A7 (A6に同じ)

Q8 給付金を活用した更なる賃上げについては対象外職種はありますか。

A8 薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、看護補助者、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、

歯科衛生士、歯科技工士、歯科業務補助者 、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、保育士、救急救命士、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゆう師、柔道整復師、公認心理師、診療情報管理士、医師事務作業補助者、

事務職員、その他医療に従事する職員 (医師及び

歯科医師 を除く。ただし、40歳未満の若手医師・

若手歯科医師はその限りではない。 )に充てることができます。

Q9 令和6年4月1日~令和7年3月31までに業務効率化のICT機器購入?とあるが令和7年度の納品(同年度支払い)も該当するのか?

A9 本事業は厚労省にて令和7年度に繰越を行う予定であり、令和7年度事業として実施する場合は、令和6年4月1日時点において人材確保が喫緊の課題となっており更なる処遇改善が必要な状況にあることを踏まえ、対象期間は令和6~7年度の取組(R6.4.1~R8.3.31)を対象とする予定とのことです。

Q10 この支援事業に上限または優先順位などはあるのでしょうか。早く申請した病院から認められるなどは無いでしょうか。よろしくお願いいします。

A10 対象医療機関等の区分ごとの給付の上限額は決まっています。優先順位や、申請した病院から認められるという仕組みではありません。(申請及び交付スケジュールについては検討中です。)なお、給付の対象となる機器・備品1台の購入価格に上限は定めてられていません。

Q11 支給要件につきまして、説明文書ですと令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間とありましたが、ご説明では令和7年に実施で4月以降に案内を頂けるとありました。当院ではICT機器導入にて業務効率化を検討しておりますが、4月以降でも可能か否か(2025年度より可能か否か)の確認になります。よろしくお願いいたします。

A11 本事業は厚労省にて令和7年度に繰越を行う予定であり、令和7年度事業として実施する場合は、令和6年4月1日時点において人材確保が喫緊の課題となっており更なる処遇改善が必要な状況にあることを踏まえ、対象期間は令和6~7年度の取組(R6.4.1~R8.3.31)を対象とする予定とのことです。

よって、令和7年4月以降の導入でも補助対象となります。

Q12 事業として実施したいことがあるが、購入する機材について東京都の審査があるという認識で良いか。それとも1床当たりの金額で趣旨に合うものを購入してよいのか。これまでは会議資料は紙を印刷し配布するアナログ方式だが、デジタル化してプレゼンテーション画面で実施したい希望を持っている。

A12 ○「ICT機器等の導入による業務効率化」について、導入により施設内の業務効率化に資するICT機器等が給付の対象となります。

○また、ICT機器以外の機器、あるいはソフトウェアなどについても、導入により施設内の業務効率化に資することが認められるものであれば給付の対象となり得ます。

○ご提出いただくのは、厚労省の定める別紙様式1及び2(生産性向上・職場環境整備等支援事業申請書・実績報告書)の内容となり、東京都の審査はこの事業の目的に合致する機器であるかを確認するものです。(様式の記入欄に導入目的も記載いただくとわかりやすいものと考えます。)

Q13 支給対象となる取組のうち、「ICT機器導入」が支給額に満たない場合は、当該実績額までしか支給されないのでしょうか。

A13 「ICT機器導入」のみで基準額を満たす必要はなく、複数区分を組み合わせた金額について、基準額の範囲内で交付決定、給付となります。

Q14 「更なる賃上げ」の場合、職員に対する「一時給付金の支払い」も対象となるのでしょうか。

A14 一時給付金の支払いも対象となります。ただし、ベースアップ評価料による賃上げを「給付金を活用した更なる賃上げ」とは見なせません。本給付金を活用して更なる賃上げを行う場合は、既に雇用している職員について、ベースアップ評価料で手当されている部分とは別にベースアップ・手当・一時金のいずれかにより

賃上げを行う取組が対象となるため、医療機関の持ち出しによって、ベースアップ評価料による収入以上にベースアップ分として支出している部分に対して充当することは可能です。なお、単に職員の人件費の基本給部分や定期昇給部分に充当し、上記のベースアップ・手当・一時金などの形で還元されない場合は、給付対象外です。

Q15 導入、支払完了を令和7年3月31日までに行わなければ対象にならないのか?

A15 本事業は厚労省にて令和7年度に繰越を行う予定であり、令和7年度事業として実施する場合は、令和6年4月1日時点において人材確保が喫緊の課題となっており更なる処遇改善が必要な状況にあることを踏まえ、対象期間は令和6~7年度の取組(R6.4.1~R8.3.31)を対象とする予定とのことです。

よって、令和7年4月以降の導入でも補助対象となります。

Q16 当院は令和6年6月にベースアップ評価料を届出し、現在も継続して届出をしており、処遇改善として当院職員へ賃金改善を実施しております。支給要件3項目の何れかに該当すれば補助金該当となるのでしょうか。

A16 1つの区分のみで基準額を満たす必要はなく、複数区分を組み合わせた金額について、基準額の範囲内で交付決定、給付となります。

Q17 ベースアップ評価料の届け出済みですが、支給要件で「令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に ~ 処遇改善を図る場合」とあり、年度内に処遇改善が完了していない場合は支給要件を満たさないことになりますか。

A17 算定を支給要件とされてはいませんが、職員の処遇改善につなげることを目的としている事業趣旨に鑑み、可能な限り算定を行っていただくようお願いします。

Q18

エントリーの案内 はいつでしょうか。使途は給付金を活用した更なる賃上げのみで大丈夫でしょうか。

A18 東京都では、対象件数が多いため

申請受付窓口及びコールセンターの開設を検討 しております。詳細につきましては、令和7年度にご案内いたしますのでご承知おきください。

Q19 活用意向調査はすでに周知されているのでしょうか。

A19 活用意向調査は現時点で実施しておらず、予定もありません。本事業の活用をご希望の場合には、令和7年3月31日(月)までに、関東信越厚生局にベースアップ評価料を届け出ていただく必要がございますので、未届けの場合はご対応をお願いします。

※ 上記内容は2025年3月19日現在の情報を協会がまとめたものです。

東京都の医療機関向け支援金/追加受付の要望書を提出 〝煩雑申請″で手続き漏れ医療機関も

東京都は2025 年1 月から、物価高騰に直面する医療機関などの負担軽減に向けた緊急対策として、都内に開設している医療機関などに対し、支援金支給事業を行った。

支援金の交付申請は、事前に申込手続きが必要で、なおかつWEBによる手続きが前提となるなど、これまでの申請手続きとは異なる方法で行われた。また、支援金申込期間は19 日間と短く、コールセンターも繋がりにくいなど、混乱が広がった。

協会には、支援金の申込受付が締め切られた1 月27 日以降「都へのWEB申込ができなかった。申請はもうできないのか」などの問い合わせが寄せられた。今回の支援金の申請に関しては

(1)jGrantsを利用した申請手続きが複雑であった

(2)WEB申請が前提となった

(3)申請期間が短かった

などの対応困難な状況により、申し込みができなかった医療機関が発生した。中には、jGrantsの申請だけを行ってしまった医療機関もあった。

この支援金事業は、物価高騰に直面する医療機関などの負担軽減に向けた緊急対策として行われており、物価高騰に苦しむすべての医療機関が受給するべきものだ。

東京都も支援金の周知に当たり、ハガキを送るなど一定の試みをしてはいるが、申し込みができなかった医療機関が発生してしまった。そのため協会は東京都に対し、医療機関等物価高騰緊急対策支援金の手続き漏れの医療機関を対象に、支援金受付の2次募集を実施するよう求める要望書を2 月14 日に提出した。

震災と歯科医師 —東北・能登の現状②—

「能登・被災診療所のいま(前編)/ 再建襲った豪雨にも屈せず地元のため奮い立つ会員」

石川県保険医協会副会長 平田 米里/平田歯科医院

能登半島地震によって、七尾市以北の歯科医療機関は何らかの被害を受け、ある地区では、電気が回復しても上下水道が破壊されたまま。またある地区では、電気の復旧すらできぬ故に長期にわたり機能停止となりました。再開できても周辺人口の減少で診療時間の短縮を余儀なくされたケースも多いです。さらには、地域全域が壊滅的被害を受け、発災から1年を経過しても住民の帰還もままならない中で、たとえ再建を目指しても、将来の見通しが立たず不安だと吐露する方もいます。

◆生きていたことが奇跡

半島の西にある、重要文化財の總持寺祖院で有名な輪島市門前町。その地で寺の門徒代表でもある後輩の歯科医師が、発災時に2 分間にも及ぶ長いトルネードのような激しい振動に襲われ、「前半は神や仏が自分に課した『試練』と思い込もうとしたが、後半はあまりの長さと激しさのあまり、不謹慎にも『怒り』に変わった」と表現しました。それも頷けます。なにせ、彼の自宅はぺしゃんこに潰れ、生きていたことが奇跡と思える有様でした。心に深い傷を負ったにもかかわらず、比較的早く再開に漕ぎつけたのは、自らの生活と地域の医療を守ろうという彼の執念だったのでしょうか。

門前町から少し西に移動した海岸一帯は黒島地区。セメントで造られた堤防らしき囲みの内側は、海水が消え250 m沖合まで砂浜となりました。その北には4 mの隆起と報道された鹿磯漁港は海底の岩が露出。地震のエネルギーの大きさがいかに巨大なものかと思い知らされます。門前町に隣接する南側は原発のある志賀町。原発は休眠中でしたが、それでも「海にも空にも逃げられなかった」と避難計画の見直しについて町長が発言したのです。松本清張の推理小説「ゼロの焦点」の舞台となった「ヤセの断崖」や「巌門」も近く、崖崩れも発生。一度、観光がてら現地を訪ねてみてください。

半島の東端にある珠洲市ですが、最も甚大な被害を受け、生業再建はおろか、未だに公費解体も半分程度しか進んでいません(今年1 月10 日時点で最も進んでいる珠洲市が60.3 %、輪島市が34.1 %)。住民の帰還は現場の肌感覚では半分と認識されています。珠洲市は上下水道が長く途絶えていた(今でも一部は仮設トイレ)ため、歯科診療所の再開が遅れに遅れた地区。5 軒のうち、1 軒は頑健な建物だったため配管の一部損傷程度の被害に留まり、上水道の復旧の後には半日診療程度の再開ができました。今年1 月にさらに1 軒が午前中診療に漕ぎつけました。2 月には仮設商店街の一角で、3 軒目も再開しましたが、資金に余裕がないため、倒壊した旧診療所から使える機材(ユニット1 台に流し台一式程度は使えたものの、レントゲンや滅菌機は壊れました)を業者の協力を得て運び出して 、再出発したのです。今後の設備投資や診療時間延長などは、患者さんの動向を見てからの判断にならざるを得ませんが、3 年後には、その仮設店舗さえ退去を強いられることに「理不尽だ」との思いを漏らしています。

◆人口減少による閉院も

輪島の市街と珠洲市の間の山間に輪島市町野町があります。私の友人歯科医師が長く開業してきた地区です。発災直後、テレビに安否不明者として彼の名が流れたときは衝撃を受けました。我々関係者の動揺をよそに、彼は避難所となった寒々とした体育館で、歯科医師としての使命からいち早く口腔ケアを始め、歯科衛生士の奥さんは避難所のトイレの汚物処理を続けていたことを後で知りました。町野町は北前船で栄えた「時国家」の屋敷に近く、土地の地名にもなっている姓を背負った彼は、逃げ出すわけにもいかない、怯むわけにもいきません。早くから再建を目指し動き始めたのです。「石川県なりわい再建支援補助金」の申請に悶絶しながら、家屋や診療所の再建を担う職人の手配に奔走し、しばらくして、もう一歩というところまで漕ぎつけました。

しかしその矢先、9 月21 日の集中豪雨に襲われたのです。そばを流れる河川が氾濫し、床上170cm の泥水が真新しい壁を流し、至る所を泥で埋めました。普通なら、ここで挫折してもおかしくない…。だが彼は、地元のために奮い立ちました。ただ同じ地区のもう1 軒の歯科診療所は、人口減少などにより昨年12 月末で閉院してしまいました。(続く)

震災と歯科医師 —東北・能登の現状① —

≪はじめに≫

3月11 日、東北地方を中心に甚大な被害をもたらした東日本大震災から14 年が経過した。2024 年には元日に能登半島地震が発生し、石川県保険医協会会員の歯科診療所が被災した。地域医療の一端を支える各地の歯科保険医は、こうした災害とどのように向き合ってきたのか。被災当時の様子や、復興への道のりを宮城県保険医協会・井上博之理事長、石川県保険医協会・平田米里副会長に綴ってもらった。なお、両氏ともにお原稿を本年2 下旬におまとめいただいた点にご考慮をいただきたい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「14回目のありがとう」

宮城県保険医協会理事長 井上 博之/松島海岸診療所

今年も3.11 が近づいてきました。もう14 回目になるのですね。忘れっぽい私ですが、14 年前のこの日に始まる一連の記憶だけははっきりしています。この日がなければなかったであろう、現在の私を想うときでもあります。

私は、診療中に松島町で被災しました。それでも無事に避難し、その夜は松島湾内の小島に打ち砕ける津波の様子を眺めながら、高台のホテルで過ごしました。その後、徐々に他の地域の被災者の悲惨な状況を知るにつれて、私は大層恵まれていたのだと気付かされました。無事だった私は、診療所のスタッフとともに、翌日から避難所巡りを始めました。その後、県外からの医療支援を受けながら3 カ月、県内各地の避難所の歯科医療支援を続けました。松島海岸診療所での歯科診療が再開してからは、外からの支援スタッフに頼ることが多くなりました。

活動地域は、松島町の他、東隣の東松島市とその東の石巻市の避難所でした。県外から来られた支援者たちは、頼れる人たちでした。その中で、とても印象深かったのは、東京歯科保険医協会から派遣されてきた方々でした。避難者への支援の在り方や実際の活動など、多くのことを学ばせていただきました。また、この活動地域が、その5 カ月後から今日まで、私が訪問診療専任の歯科医として13 年余り活動を続けてきた診療圏となりました。

当初は、「歯科でも往診してもらえるのですか」という声ばかりが聴こえました。被災直後、福祉避難所への支援で繋がりのできた介護施設での歯科診療を皮切りとして、特養などから次々と依頼が来るようにもなりました。医科や介護関係のスタッフとも連携できるようになってきました。3.11 があったから、今の私の歯科訪問診療があるのです。

◆県外からの支援が力に

私がパート医として勤める東松島市の歯科医院の院長は、津波で全壊となった診療所の再建を決意された背景について、「東京からのご支援に大きく支えられた」と語っています。あの時、県外からのご支援はとても大きな意義がありました。

現在の被災地は、誰を守るのか分からない巨大な防潮堤がある一方、高台に移住して数年、今では住民が生活に落ち着きを取り戻したこともあり、現段階での復興の評価はさまざまです。その中でも、大震災当時の被災者と支援者の心温まる交流は、無形の財産を築いたのだと思います。被災地の3 月11 日は、犠牲者を悼む日であるとともに、「ご支援いただきありがとうございました」と声を挙げたくなる特別な日として今後も続いていくことでしょう。

確定申告個別相談会/定額減税、賃上げ促進税制にも解説

協会は2 月20 日、確定申告個別相談会を開催し、協会顧問税理士が個別に会員4名から確定申告相談を受けた。「確定申告をする前の最終的な確認をしたい」「特措法26 条を活用したい」などの相談や、2024 年に導入された定額減税、賃上げ促進税制の解説を求める会員もいた。

参加者からは「毎年自分で確定申告をしているので(協会の税理士による相談会は)心強い」「年々、追加・変更される制度について詳しく説明をしてもらえるので安心」などの感想が寄せられた。

厚生労働省医療指導監査室/2025年度に高点数個別指導 実施の公算 事務連絡で「高点数」の運用を明記

厚生労働省保険局医療課の医療指導監査室は1 月27 日付で各地方厚生局医療課に対し、「令和7 年度における高点数を理由とする個別指導について」の事務連絡を出した。これは、2025 年度に実施される「高点数」を理由とする個別指導の取り扱いを示したもの。

事務連絡では、個別指導は「指導大綱どおり実施する」としているが、集団的個別指導については2023 年度に集団的個別指導を実施した保険医療機関のうち、2024 年度も高点数保険医療機関に該当した医療機関を2025 年度の個別指導の対象とした。

ただし、「高点数」による個別指導の実施に当たっては、2025 年度に対象となる保険医療機関の上位より概ね半数程度(最大で上位4 %程度)を選定した上で、さらに2019 年度の平均点数が上位から概ね8 %の範囲にある保険医療機関を対象とする。

コロナ禍の影響で、2020 年度以降は「高点数」を理由とした個別指導は行われていなかったが、2024 年度から指導の実施が計画された。協会が、関東信越厚生局東京事務所に開示請求した資料では、2024 年度指導計画において8 件が予定されていた。そこから推察すると、2025 年度においても厚労省の事務連絡に基づき、「高点数」による個別指導が計画されると考えられる。

協会では、今後も行政資料の開示請求などを通じて、会員に個別指導の現状を周知していく。

◆3月30日(日)の新規開業医講習会をぜひ 受講してください

なお、保険診療やカルテ記載などについて改めて確認したいと考える会員にも3 月30 日( 日) に新規開業医講習会を開催するので、ぜひ参加いただきたい。詳しくは、本ホームページの「研究会・行事」コーナーをご覧いただきたい。

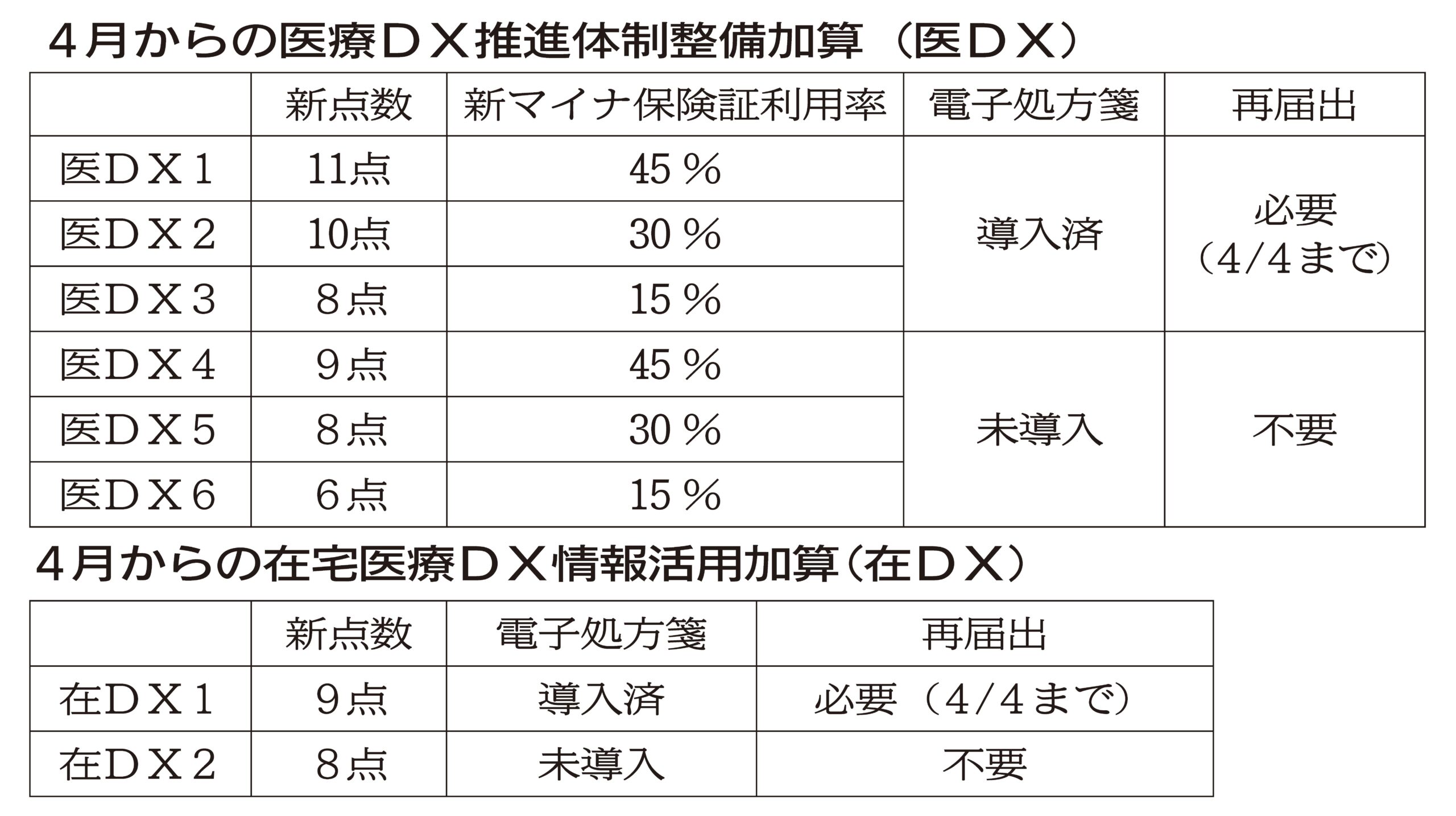

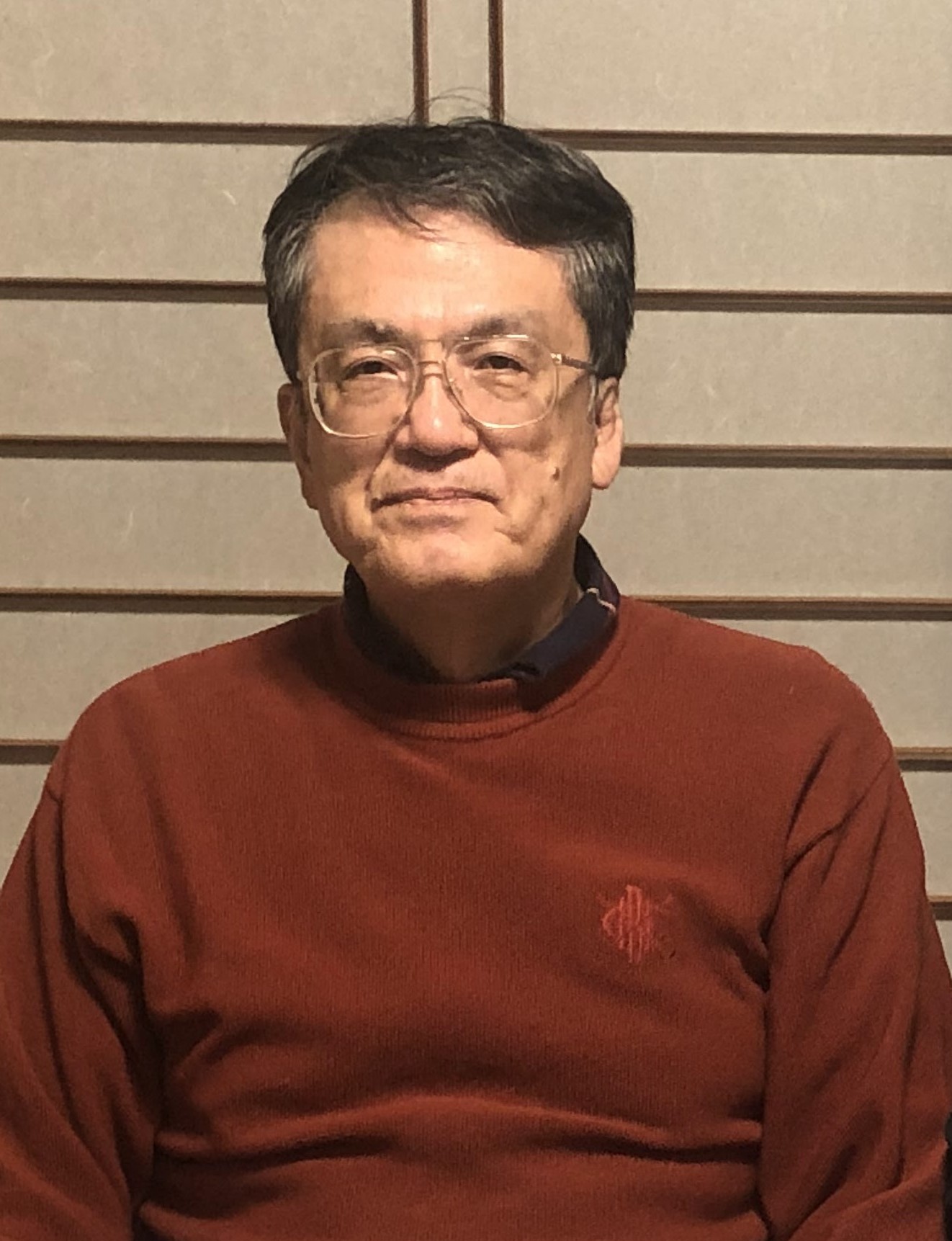

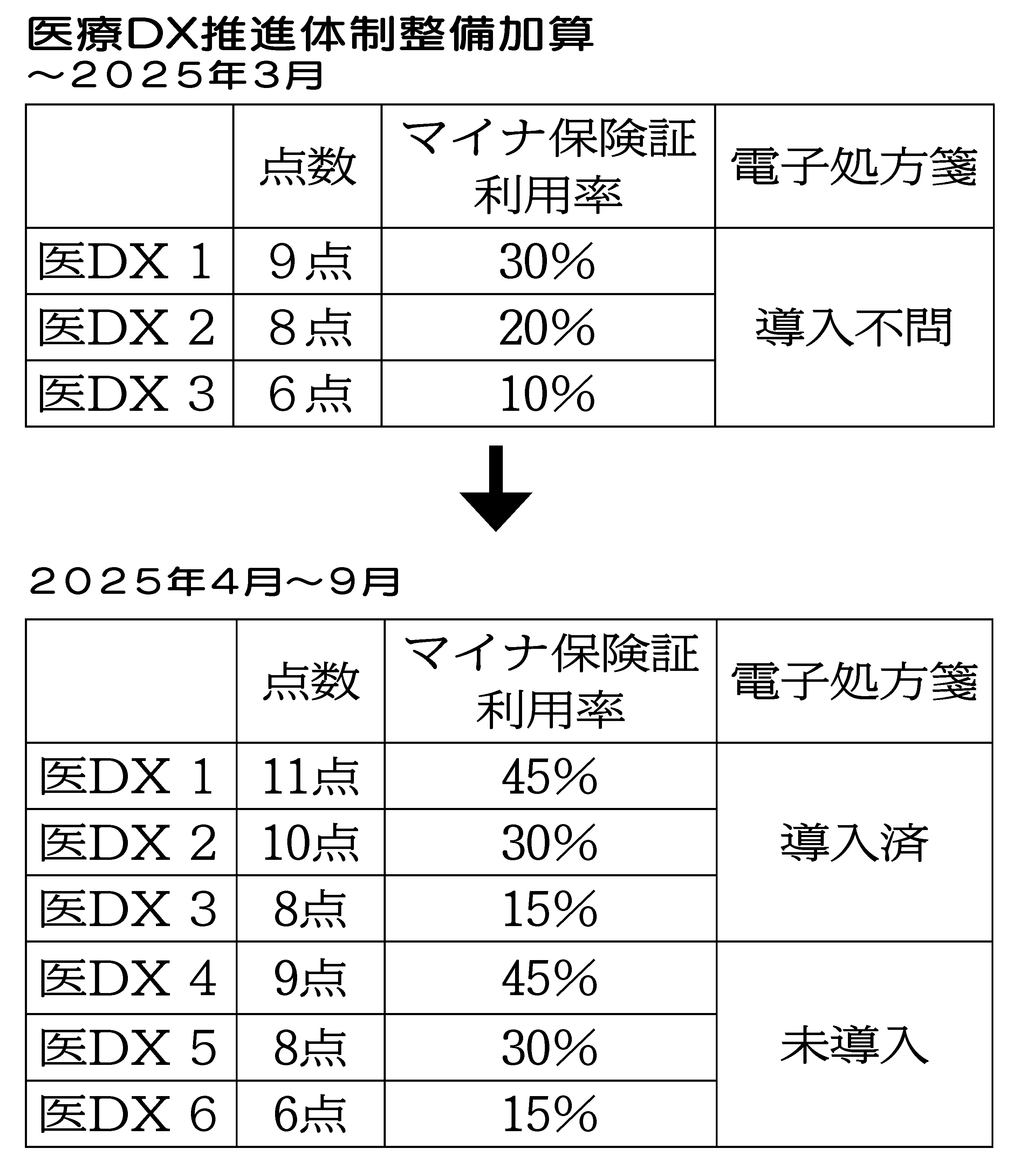

医療DX加算 4月から見直し

初診料に対する加算である医療DX推進体制整備加算(医DX )と在宅医療DX 情報活用加算(在DX )が4 月診療分から見直される。施設基準において電子処方箋を発行する体制を有していることの経過措置が2025 年3 月31 日までとされていたが、電子処方箋の導入が進んでいないことから、4 月1 日以降については電子処方箋の要件なしの区分が設けられた。電子処方箋を導入していない医療機関の点数に変更はない。

なお、マイナ保険証利用率の実績要件は4 月から引き上げられる。具体的には、10 月以降の実績要件は7 月を目途に検討され、設定されることになる。

社会保障審議会医療保険部会で示された電子処方箋の導入状況は、25 年1 月12 日現在、病院311 施設(3.9 %)、医科診療所8,172 施設(9.9 %)、歯科診療所1,010 施設(1.7 %)に留まっており普及が進んでおらず、低調である。

また、昨年12 月19 日、電子処方箋で医師の処方と異なる薬剤が薬局で表示される不具合が生じたことから、システムを停止し、導入済みの医療機関・薬局に一斉点検を求めるという事案が発生した。電子処方箋導入済みの医療機関では、処方箋発行の有無にかかわらず、マイナ保険証受け付け時にシステムに自動アクセスするが、そのたびにエラーで受付処理が止まるなどの混乱を来した。当初、点検は同20 日から24 日とされたが、点検期間は延長され、システム再開は27 日になった。電子処方箋の導入率が低い段階で既に問題が起きていることから、拙速な導入推進は時期尚早と言わざるを得ない。

施設基準のための講習会を開催 6月の改定診療報酬施行後、初の開催/126名が参加

協会は7 月28 日、ワイム貸会議室高田馬場で、6 月の診療報酬改定施行後初めて「施設基準のための講習会」を開催した。講師は、繁田雅弘氏(東京慈恵会医科大学名誉教授他)、坂下英明氏(明海大学名誉教授他)、馬場安彦氏(当協会副会長)、森元主税氏(当協会理事)が務めた。

本講習会は、歯科外来診療医療安全対策加算1 (外安全1 )、歯科外来診療感染対策加算2 (外感染2 )、口腔管理体制強化加算(口管強)の新基準要件にも対応している。歯初診・外安全1 ・外感染2 に対応したコースに20 名、歯初診・外安全1 ・外感染2 ・口管強・歯援診に対応したコースに106 名と、計126 名が参加した。なお、次回は12 月15 日(日)を予定している。

東京の〝低い〟保険収益を改善へ/総枠拡大へ 現場の訴えを届けよう

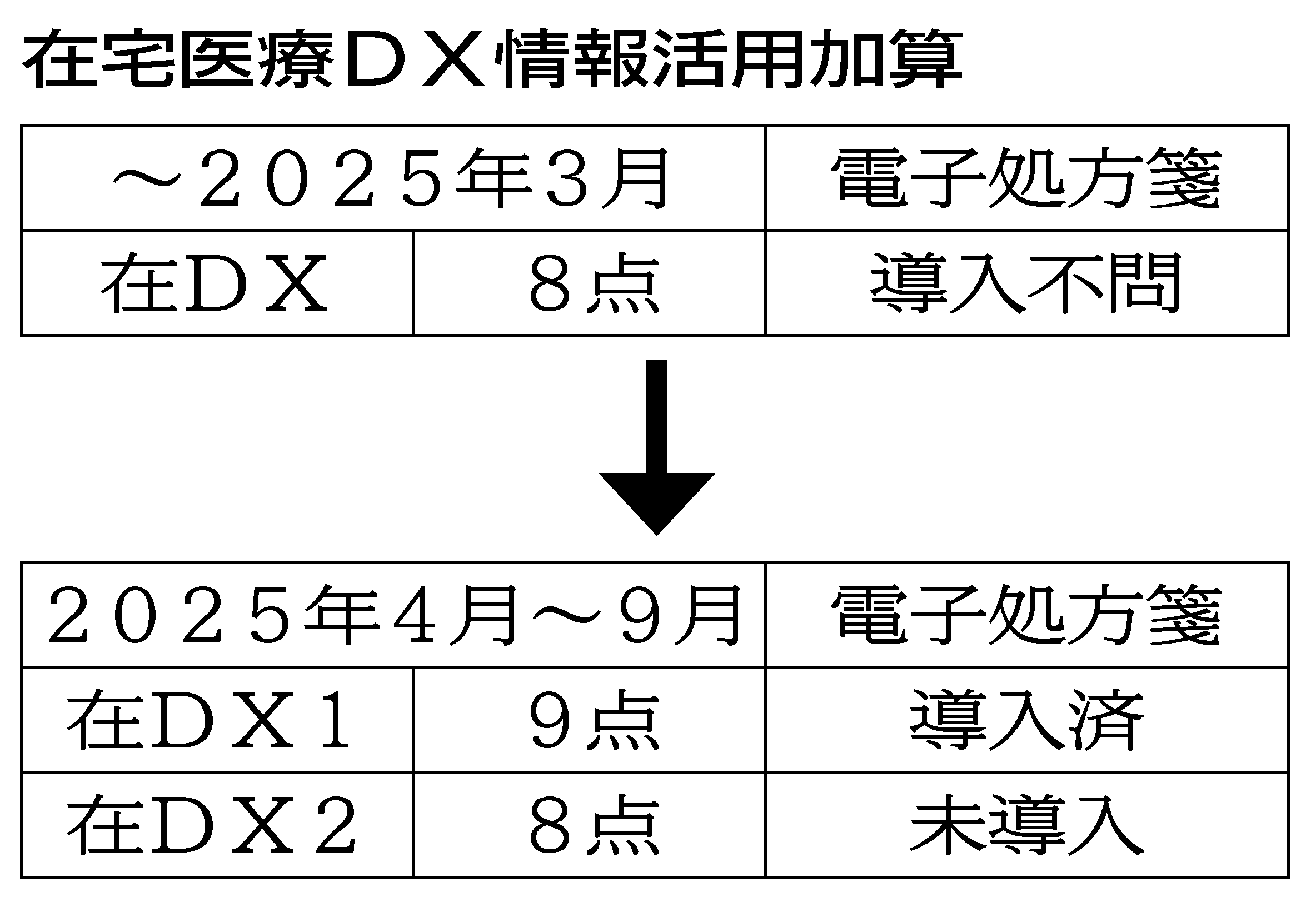

2026 年度診療報酬改定に向けた議論が、これから中央社会保険医療協議会(以下、中医協)で始まり、年末には改定率も決定される見込みだ。東京に目を向ければ、厳しい経営の医療機関が多い。昨年10 月に実施した「会員の意識と実態調査」(以下、会員調査)の結果を基に、「ユニット1 台当たりの保険収益」を比較したところ、半数近い会員が、厚生労働省が23 年5月に実施した「第24 回医療経済実態調査」(以下、実調)を下回っていた(下の 図

半数強が実調を下回る―

図は、会員調査の調査項目である1 カ月間の総点数の設問を基に作成。なお、回答は「5 万点~10 万点未満」のように幅を持たせた選択肢で調査しているため、各選択肢の下限値を用いて「年間○ 万円以上」との形式で整理した。また、「5 万点未満」(年間600 万円未満)の選択肢は「年間300 万円以上」とみなし、ユニット数において「6 台以上」との回答は除いて計算した。

実調では、最頻値の保険収益は2,522 万1,000 円で平均ユニット数は3 台と報告されているため、全国のユニット1台当たりの保険収益は840 万7,000 円との試算となる。その結果、ユニット1台当たりの保険収益に関しては、半数超の会員が実調を下回る結果となった。

総枠拡大を争点に―

2024 年度診療報酬改定後、中医協では医療DX 推進体制整備加算の見直しなどが議論された。しかし、歯科医療現場の厳しい現状を反映した議論は行われていない。また、近年の物価高騰で医療機関の経営は以前にも増して厳しくなっており、患者においても生活防衛意識の高まりもある。

協会は、歯科医療費の総枠拡大を目指して2 月より「保険でより良い歯科医療を求める請願署名」に取り組んでいる。要求は、①窓口割合の引き下げ、②歯科治療の範囲拡大、③歯科医療に係る予算の引き上げ―の3 点だ。これは、医療機関と患者のどちらも納得できる内容である。

署名用紙は、「月刊保団連」2 月号に同封して会員に配布したほか、希望者には追加の署名用紙や待合室に置くだけの「歯科署名セット」を無料配布している。スタッフも少ない労力で患者さんに署名を呼びかけることができる。ぜひ、ご協力・ご活用いただき、現場の訴えを行政に届けよう。

◆総枠拡大には何が必要なのか?会員調査から考える現制度の問題点◆

2024 年10 月に協会が実施した「会員の意識と実態調査」(以下、会員調査)における「ユニット1 台当たりの保険収益」をみると、厚生労働省が実施した第24 回医療経済実態調査(以下、実調)の数値より、低い値の集団と高い値の集団の2 つに分かれているようにみえる。

そこで、ここでは両者の比較から、歯科の総枠拡大に向けたヒントを考えていきたい。

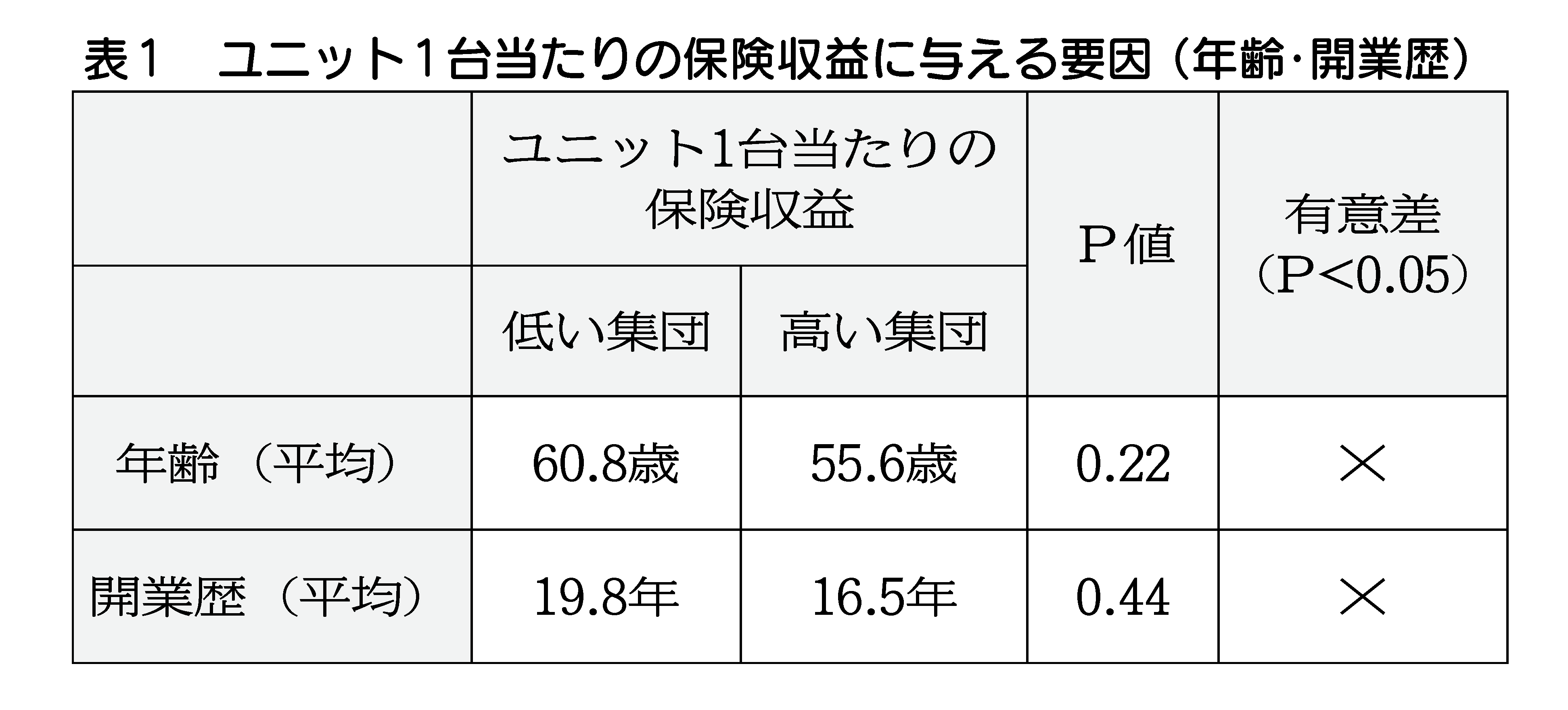

年齢や開業歴で保険収益に有意差はない―

まず、年代および開業歴と保険収益の関係をまとめたところ表1 20 歳代」など回答の選択肢に幅があるため、選択肢の下限値を用いて集計し、開業歴が「4年以下」については2年とみなすなどの処理を行っている。

年齢の平均をみると、ユニット1 台当たりの保険収益が高い集団は55.6 歳で、低い集団よりも5.2 歳若かった。また、開業歴の平均については、保険収益が高い集団は16.5 年で、低い集団よりも3.3 年短かった。ただ、有意差は、年齢および開業歴のどちらも認められず、若い会員は保険収益が高いというわけではないようだ。

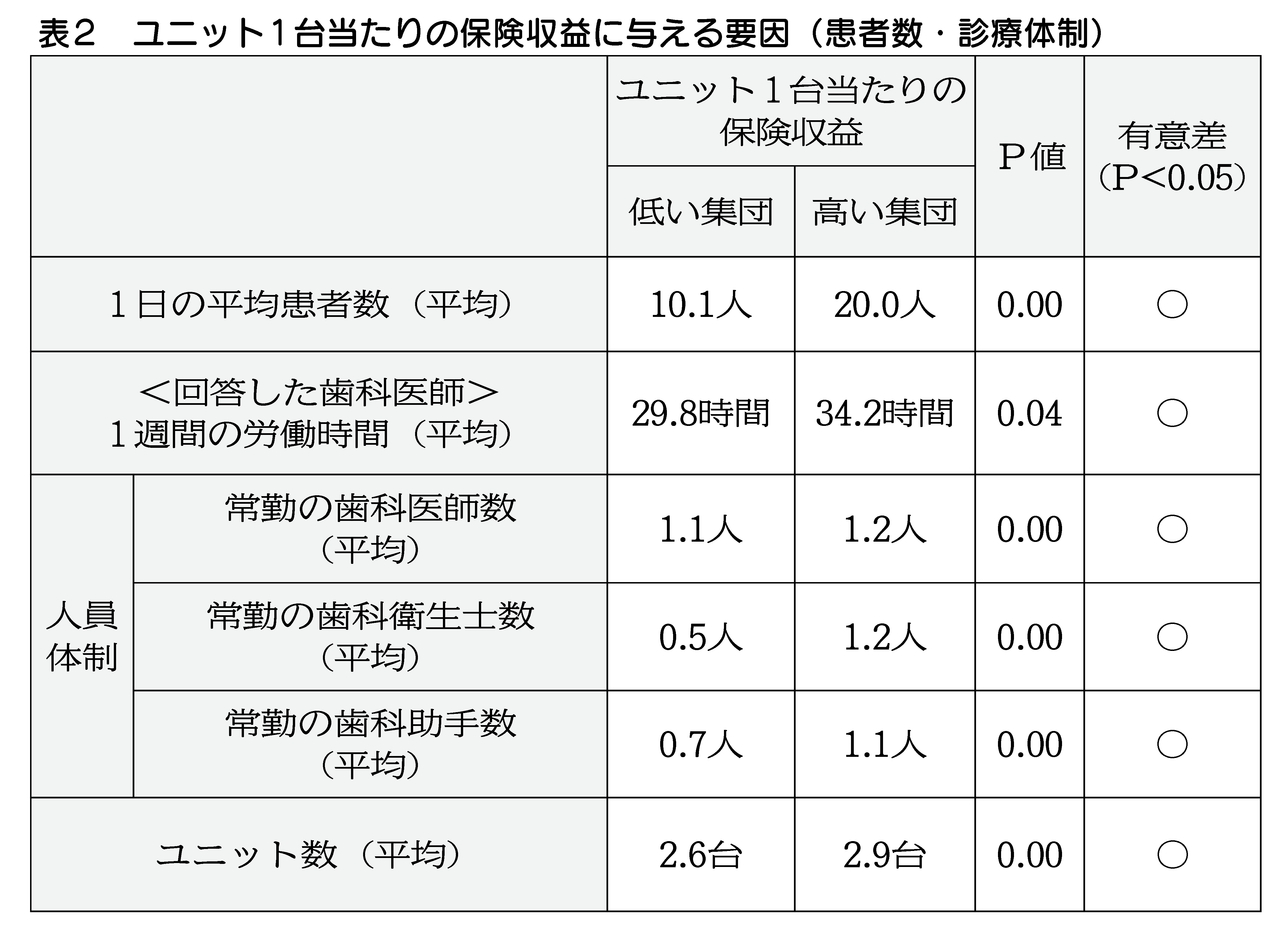

保険収益が高い診療所は人員体制が充実している―

患者数、労働時間および人員体制との関係をまとめてみると、表2

ユニット1 台当たりの保険収益が高い集団は患者数が多いが、人員体制においては常勤の歯科衛生士数が最も差が大きかった。保険収益が低い集団の平均人数は0.5 人で、雇用していない、またはできていない歯科診療所が相当数あるのに対して、保険収益が高い集団の平均は1.2 人と2 倍以上多く、概ね一人以上は雇用している状況であった。

診療報酬の引き上げを行い、診療体制の充実が図られるようにすることが重要といえよう。

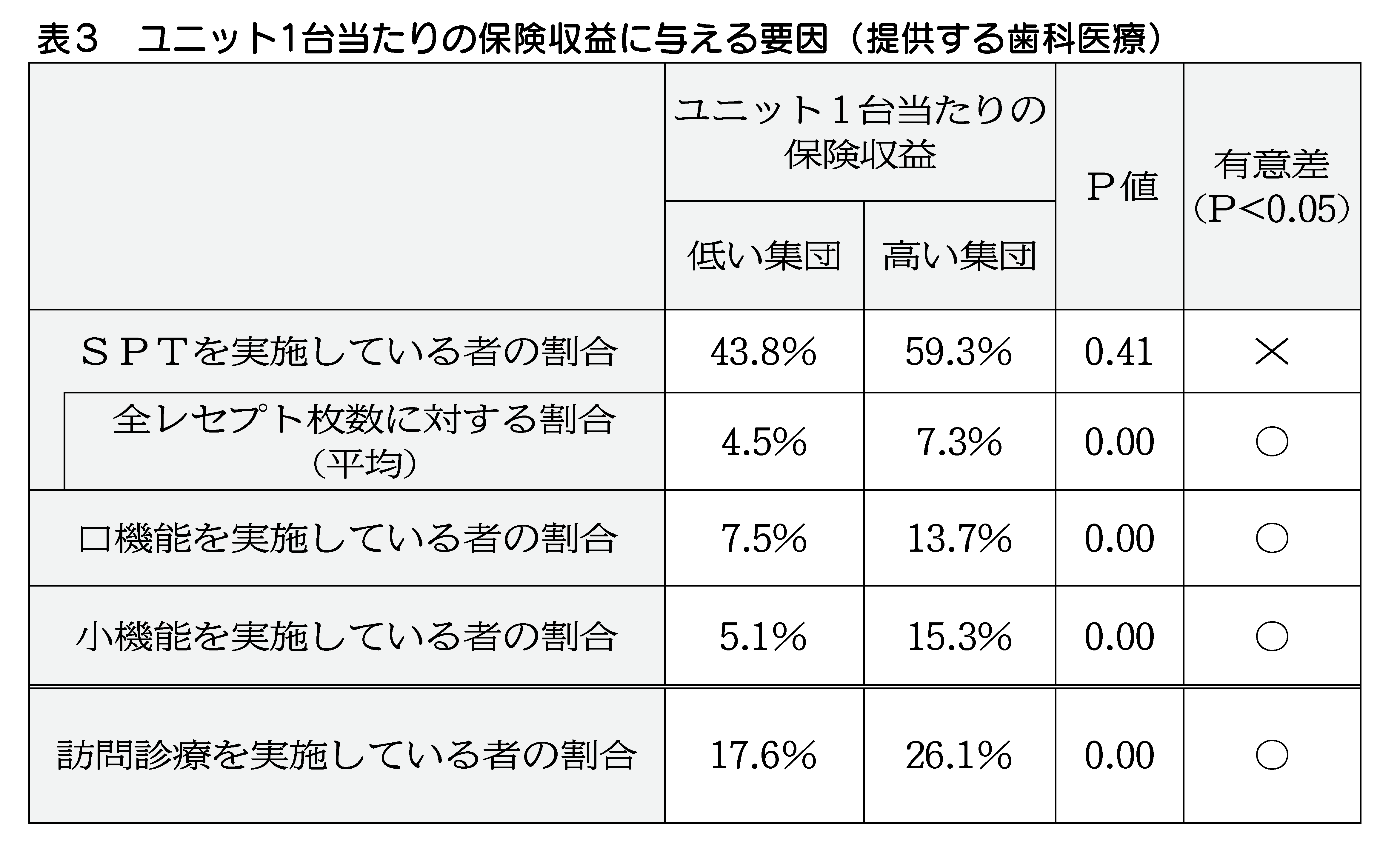

算定できる点数が多いと保険収益は高まる―

算定する点数の影響をまとめると表3 1 台当たりの保険収益には影響しないが、訪問診療においても同様の比較を行った。その結果、保険収益が高い集団は、低い集団と比べて概ねどの項目も多く点数を算定していた。

ただ、既存の歯科診療所の視点で考えると、導入のハードルには差がある。歯周病安定期治療(SPT )は特に追加の機材は必要なく、小児口腔機能管理料(小機能)は口腔内・口腔外を撮影できるカメラが必要なだけであり、初期投資の費用を考えると比較的導入はしやすい。一方、口腔機能管理料(口機能)は舌圧測定器などの測定機器が、訪問診療は切削器具に加えて訪問診療の時間を確保する必要があり、必ずしもハードルは低くない。

そのため、自院や患者の状況を分析して導入しやすいものから順次、取り入れること、そしてその推進を図るための施策の要求をすることが今後の重要なポイントといえよう。

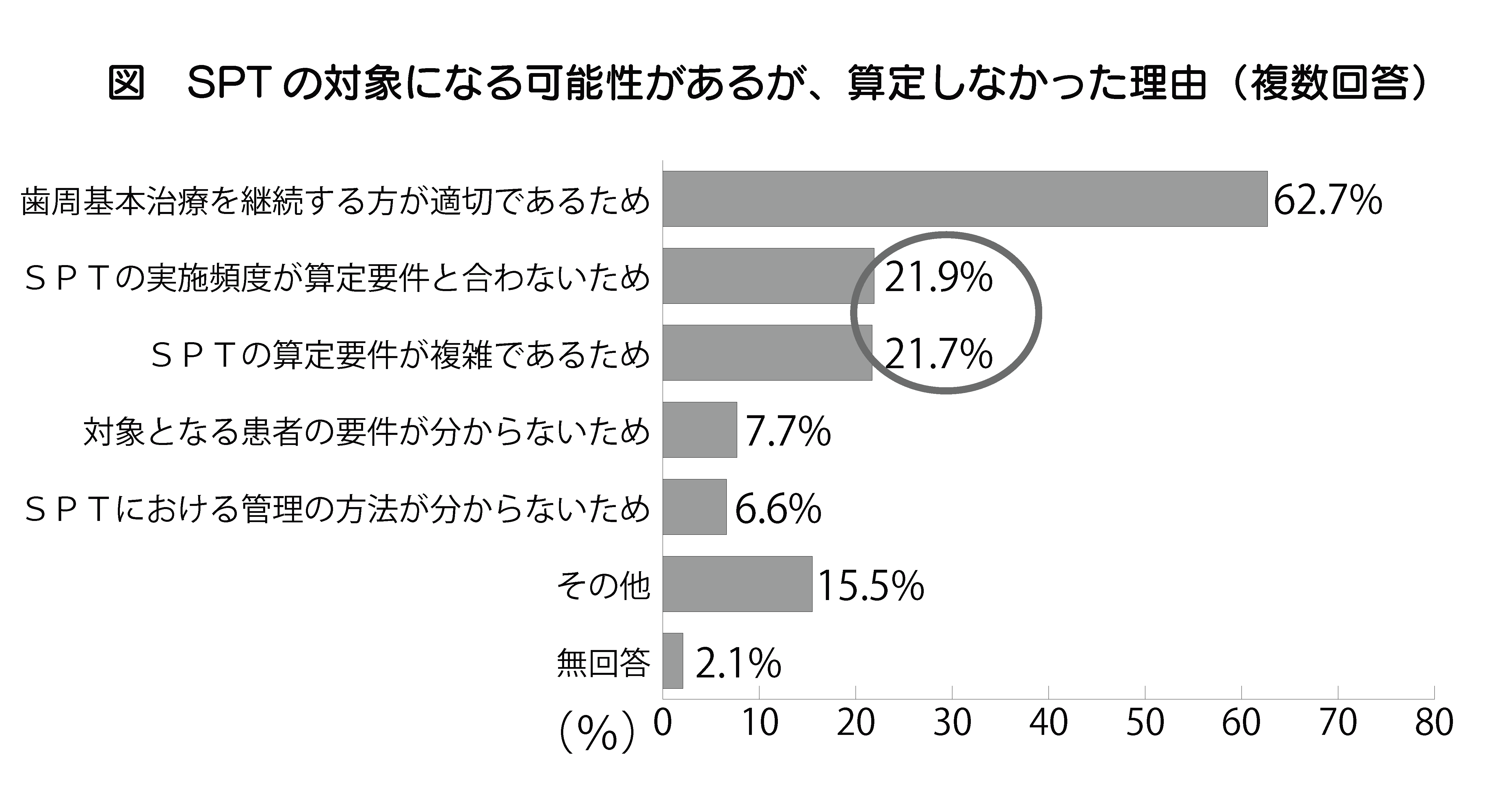

複雑で実態に合わない不合理是正も重要な視点—

次に、SPT などの算定が伸びない理由について考えたい。その理由は、厚労省が行った「令和4 年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(令和5 年度調査)の報告」をみれば明らかである(下の 図

この算定要件の不合理さを解決することは、今後の要求活動の重要な視点である。協会は、「保険でより良い歯科医療の実現」を求める請願署名を会員に配布し、ご協力をお願いしている。本署名は今の通常国会に提出する予定であり、ぜひご協力をお願いしたい。

追加の署名用紙や署名セットを希望される方は、協会へ電話(03-3205-2999 )、またはWEB フォームからお申込みいただきたい。

なお、「会員の意識と実態調査」は現在、最終的なデータ集計を進めている。本記事内の数値、表記は途中集計データを基にして作成したことにご留意いただければ幸いである。

石破総理・福岡厚労大臣に向け/高額療養費制度の見直し撤回を 要請書提出

協会は、2 月13 日付けで石破茂内閣総理大臣、福岡資麿厚生労働大臣宛てに要請書「高額療養費制度の見直しは『一部修正』ではなく撤回を」を提出した。

政府は昨年12 月25 日、患者が支払う医療費の自己負担限度額(高額療養費制度)を見直し、すべての所得区分において月額の負担上限額を引き上げることを閣議決定した。これを受けて、2025 年8 月から2027 年8 月にかけて、自己負担上限額を段階的に引き上げる見直しが25 年度政府予算案に盛り込まれ、1 月24 日に召集された通常国会で審議され、3月4日に衆議院で可決している。

その後、患者団体などの当事者の切実な訴えにより、長期の治療を受ける患者向けの「多数回該当」に限り、負担増を取りやめるという修正が行われることとなった。しかし、多数回該当の上限額だけを修正した場合、負担が軽くなるのはごく一部であり、患者を「線引き」することにもなる。そのため、高額療養費制度の見直しは、修正ではなく撤回すべきである。協会は、引き続き高額療養費制度の自己負担上限額を引き上げる見直しの全面撤回を引き続き求めていく。

◆高額療養費制度/ 引き上げ対象は全年代の全所得階層

現役世代の保険料負担軽減などを理由に、第一段階として2025 年8 月に高額療養費の自己負担限度額区分5 階層の年収区分それぞれに対して定率の引上げを行い、第二段階として26 年8 月に13 階層に細分化し上限額を引き上げ、さらに27 年8 月に引き上げるとしている。

今回の自己負担上限額引き上げはすべての年代、所得階層が対象とされており、文字通り高額療養費制度を利用する1,250 万人全員にとって打撃となる。引き上げ額も、70 歳未満の現役世代の年収650 万円から770 万円の階層では、最終的に1.7 倍(27 年8 月から)、金額として月額約5 万円の大幅な負担増である。

全国保険医団体連合会(保団連)が行ったアンケート結果に基づく要請や患者団体など当事者からの「治療中断を余儀なくされる」「必要な治療が受けられなくなる可能性がある」という切実な声により、長期の治療を受ける患者向けの「多数回該当」に限り、負担増を取りやめるという修正が行われることとなった。

そもそも重篤な疾患で治療を継続している患者にさらなる負担を強いて、財源を捻出するという手法そのものが社会保障の概念とは相容れないものであり、公的医療保険の仕組みを根幹から突き崩すものである。

さらなる負担増は行わず必要な医療をすべての国民が受けられるよう、高額療養費制度の自己負担上限額の引き上げの即時撤回を望む。

第5回メディア懇談会/保険証新規発行終了に意見 協会「実調」最終報告に期待の声

1月17 日に行われた第5 回メディア懇談会(通算105 回)で、健康保険証の新規発行終了の問題に触れた早坂美都副会長は「世の中に誤解が生じている」と強く指摘した。

昨年12 月2 日に健康保険証の新規発行が終了して以降、初めての開催となった今回は、発行終了後の患者対応などを議題に懇談を深めた。早坂氏は、「12 月2 日以降は健康保険証が使えない」という誤った認識をする患者が多いとし、「正しい情報を周知する必要がある」と訴えた。

参加者からの「マイナ保険証に一本化するという法律はあるのか」との質問に対して早坂氏は、「マイナ保険証に一本化されるというのは大きな間違い。法令上は健康保険証が資格確認書に変わるというのが正しい」と説明した。

加えて、オンライン資格確認の運用上の問題について、早坂氏や司会を務めた川本弘理事が自院の状況を伝えた。依然としてマイナ保険証の読み取り後に「黒丸(●)」が表示されることを報告すると、参加者から驚きの声が聞かれた。

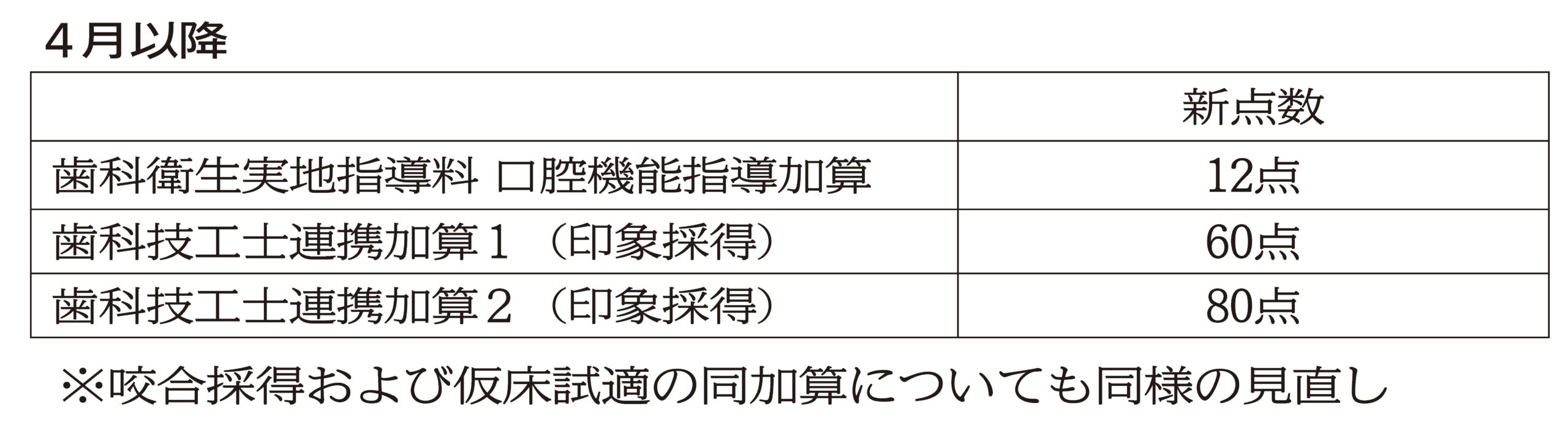

また、診療報酬改定の話題では、期中改定が決まった歯科技工士連携加算1 ・2 について、参加者から「引き上げられた分の点数は、歯科技工士の収入となるのか」との質問があり、歯科技工士の就労環境を懸念する様子がうかがえた。

その他、「会員の意識と実態調査」の中間報告をもとに懇談。最終結果の公表に期待を寄せる声があがった。なお、この日はメディアから3 社4 名が参加した。

オンライン資格確認およびオンライン請求(以下、オン資等)では、電子証明書を利用しています。

1.【お知らせ】電子証明書の更新はお済みでしょうか ~電子証明書の更新方法について~ https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sys_kb_id=bfda24352b77d6108cdcfca16e91bff6

2.オンライン資格確認 QA集 「5. 電子証明書について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24976.html#Q28

<オンライン資格確認 電子証明書の有効期限の確認方法> 有効期限の確認方法は主に2種類あります。1.「電子証明書発行通知書」で確認する。 2.使用しているパソコンから確認する。 1 Windows_ChromiumEdge版 2 Windows_IE版 3 Linux_Firefox版 Mac_Safari版

5月31日までにホームページに掲載すべき事項について

2024年度診療報酬改定で保険医療機関は書面掲示することとされている事項について、5月31日までに原則としてウェブサイトに掲載しなければならなくなりました。

○ 厚生局に届け出た施設基準

○ 明細書の発行状況に関する掲示

○ 物品の販売等であって患者から費用の支払を受けるものに関する事項(当該費用の支払が法令の規定に基づくものを除く)

○ 保険外併用療養費 に関するもの ・ 金属床による総義歯に係る費用徴収その他必要な事項

自ら管理するウェブサイトを有しない保険医療機関は対象外です。では、院内掲示ポスターがダウンロードできます。 各医院に適したものをダウンロードしてご利用ください。

デンタルブックのログインはこちらから! →会員ログイン|東京歯科保険医協会

東京歯科保険医新聞2025年(令和7年)2月1日

こちらをクリック▶「東京歯科保険医新聞」2025年(令和7年)2月1日

【新聞2月号】

【1面】

1. 会員の意識と実態調査/7 割が「歯科医師にやりがい」

2. 東京歯科 歯科開業医会員年間増加数/2 年連続トップ表彰

3. 診療報酬期中改定 4 月実施へ

4. 歯科用貴金属の随時改定 3 月から引き上げへ

5. まもなく国会へ署名提出 お手元に残っていませんか?

6. 第53 回定期総会 日程のご案内

7. 「探針」

8. ニュースビュー

【2面】

9. 重要懸案 オンライン請求猶予届出を巡り 厚労省が再提出方法示す

10. 厚生労働省が通知 歯科薬剤の安定供給を指示/協会の要望が反映・実現

11. 保団連24 ~25 年度第2 回代議員会/協会の「会員の意識と実態調査」を推奨

12. お忘れなく!東京都の緊急対策支援金 交付申請期限は2 月10 日

13. 生産性向上・職場環境改善を目指す/一診療所当たり18 万円を給付へ

14.2月会員無料相談のご案内

15. 訃報

【3面】

16.2024年度 会員の意識と実態調査

【4面】

17. 経営・税務相談Q&A No.425 「利用していますか? 減価償却の特例~開業医のための“ 確定申告” の基本~」

18.2024 年分確定申告のポイント(税理士法人税制経営研究所)

19. 書籍 保険医の経営と税務 2025 年版/会員は1 冊無料!2025 年度最新の税務対応版を発行!

【5面】

20. 教えて! 会長!!No.91 /期中の診療報酬改定

21. 理事会だより

22. 協会活動日誌

23. 通信員便りNo.147

24. 共済部だより

【6面】

25. 研究会・行事ご案内

26. デンタルブックご案内

27. 会員優待ご案内

【7面】

28. ALS患者追う映画『杳かなる』/「これは当事者だけの問題でしょうか… 」

29. 神田川界隈(副会長/山本鐵雄)

30. 第5 回メディア懇談会/保険証 新規発行終了に意見 協会「実調」最終報告に期待の声

【8面】

31. 都内歯科診療所 厳しい経営明らかに/会員医業収益の最頻値が医療経済実態調査を下回る/次世代のために求められる診療報酬引き上げ

投稿ナビゲーション